目次

日本政府の物流革新に向けた取り組みー2024年問題対応への政策ポイントー

2024年4月1日に物流の働き方改革関連法により、時間外労働は年960時間となる上限規制が適用開始され、併せて改善基準告示が見直され、拘束時間の改正が行われました。

また、上記の労働時間規制等の動きに加え、従来から問題となっているトラックドライバ―の担い手不足、高齢化という要因もあり、対応を行わなければ輸送能力が不足*1し、物流が停滞することが懸念されています。これが物流の「2024年問題」と言われ、この問題を解決するため、政府は、物流は生活や経済を支える社会インフラとし、その環境整備に向け関係行政機関の緊密な連携のもと一丸となって総合的な検討を行う、「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」が発足しました。

*1…輸送力不足の見通し

対策を講じない場合、2024年には14%、2030年には34%の輸送力が不足すると試算されている。

出所:内閣官房ホームページ(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/index.html)

今回は、「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」で策定された、荷主企業のみなさまにも関わりの深い「物流革新に向けた政策パッケージ」や「物流革新緊急パッケージ」、「2030年度に向けた政府の中長期計画」のポイントをご紹介します。お時間ありましたらぜひお読みください。

物流革新に向けた各種政策等の全体の流れ

「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」では、物流革新に向けて政策パッケージをはじめ、ガイドライン策定や規制的措置等の導入を進めてきました。時系列で全体の流れをまとめたものが以下となります。

以下で各種政策やガイドライン、規制的措置等の導入など具体的ポイントをご紹介します。

物流革新に向けた政策パッケージのポイント

荷主企業、物流事業者(運送・倉庫等)、一般消費者が協力し物流を支えるための環境整備に向け、2023年6月に「物流革新に向けた政策パッケージ」(以下、政策パッケージ)が策定されました。政策パッケージでは、①商慣行の見直し、②物流の効率化、③荷主・消費者の行動変容について、抜本的・総合的な対策が策定されています。

「①商慣行の見直し」は、荷主・物流事業者の双方において非効率な商慣行の見直しを行う項目が含まれ、特に荷主・物流事業者間における物流付加の軽減(荷待ち、荷役時間の削減等)や、物流産業における多重下請構造の是正など、規制的措置等の導入に向けた取り組みが含まれます。

また、トラックの「標準的な運賃」制度の拡充・徹底に向け「標準運送約款」や「標準的な運賃」について見直しを図ることも記されています。

「②物流の効率化」では、物流GX・DX・それらの基礎となる物流の標準化等により、新技術も活用しつつハード・ソフト両面で物流を効率化する施策が示されました。

「③荷主・消費者の行動変容」では、荷主企業や消費者の意識改革・行動変容に向けて、広報活動にとどまらず新たな仕組みの導入を含めて取り組む項目が記されています。特に、荷主企業の経営者層の意識改革により全社的な物流改善への取り組みを促進するため、荷主企業の役員クラスに物流管理の責任者を配置することを義務づけるなどの規制的措置等の導入に向けた取り組みが示されました。

具体的な施策は以下です。

〈物流革新に向けた政策パッケージの具体的な施策〉

(1)商慣行の見直し

① 荷主・物流事業者間における物流負荷の軽減(荷待ち、荷役時間の削減等)に向けた規制的措置等の導入

② 納品期限(3分の1ルール、短いリードタイム)、物流コスト込み取引価格等の見直し

③ 物流産業における多重下請構造の是正に向けた規制的措置等の導入

④ 荷主・元請の監視の強化、結果の公表、継続的なフォロー及びそのための体制強化(トラックGメン(仮称))

⑤ 物流の担い手の賃金水準向上等に向けた適正運賃収受・価格転嫁円滑化等の取組み

⑥ トラックの「標準的な運賃」制度の拡充・徹底

(2)物流の効率化

① 即効性のある設備投資の促進(バース予約システム、フォークリフト導入、自動化・機械化等)

② 「物流GX」の推進(鉄道・内航海運の輸送力増強等によるモーダルシフト、車両・船舶・ 物流施設・港湾等の脱炭素化等)

③ 「物流DX」の推進(自動運転、ドローン物流、自動配送ロボット、港湾AIターミナル、サイバーポート、フィジカルインターネット等)

④ 「物流標準化」の推進(パレットやコンテナの規格統一化等)

⑤ 道路・港湾等の物流拠点(中継輸送含む)に係る機能強化・土地利用最適化や物流ネットワークの形成支援

⑥ 高速道路のトラック速度規制(80km/h)の引上げ

⑦ 労働生産性向上に向けた利用しやすい高速道路料金の実現

⑧ 特殊車両通行制度に関する見直し・利便性向上

⑨ ダブル連結トラックの導入促進

⑩ 貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し

⑪ 地域物流等における共同輸配送の促進

⑫ 軽トラック事業の適正運営や輸送の安全確保に向けた荷主・元請事業者等を通じた取組強化

⑬ 女性や若者等の多様な人材の活用・育成

(3)荷主・消費者の行動変容

① 荷主の経営者層の意識改革・行動変容を促す規制的措置等の導入

② 荷主・物流事業者の物流改善を評価・公表する仕組みの創設

③ 消費者の意識改革・行動変容を促す取組み

④ 再配達削減に向けた取組み(再配達率「半減」に向けた対策含む)

⑤ 物流に係る広報の推進

出所:内閣官房ホームページ(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/index.html)

物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン

政策パッケージに基づく施策の一環として、経済産業省、農林水産省、国土交通省は、発荷主企業・着荷主企業・物流事業者が早急に取り組むべき事項をまとめた「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」を策定しました。

ガイドラインのポイントは、発荷主事業者及び着荷主事業者に対して、荷待ちや荷役作業等にかかる時間を把握した上、それらの時間を2時間以内とする、2時間以内となっている場合は1時間以内を目標に更なる時間の短縮に努めることや、物流への負担となる商慣行の是正、運送契約の適正化について定めています。

ガイドラインの取組事項では、実施が必要な事項と実施することが推奨される事項としてガイドライン化されています。

〈物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドラインの詳細〉

出所:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000687.html)

本ガイドラインに沿って、荷主企業や物流事業者の方々に、「自主行動計画」を作成・公表することを呼びかけています。

政策パッケージをよりスピードを持って対応するため、2023年10月に物流革新緊急パッケージが策定されました。

物流革新緊急パッケージのポイント

物流革新緊急パッケージは、先述の政策パッケージの賃上げや人材確保など早期に具体的な成果が得られるよう可及的速やかに各種施策に着手するとともに、2040年度の輸送力不足の解消に向け可能な施策の前倒しを図るために策定されています。

〈物流革新緊急パッケージの具体的内容〉

(1)物流の効率化

○即効性のある設備投資・物流DXの推進

○モーダルシフトの推進

○トラック運転手の労働負担の軽減、担い手の多様化の推進

○物流拠点の機能強化や物流ネットワークの形成支援

○標準仕様のパレット導入や物流データの標準化・連携の促進

○燃油価格高騰等を踏まえた物流GXの推進(物流拠点の脱炭素化、車両のEV化等)

○高速道路料金の大口・多頻度割引の拡充措置の継続

○道路情報の電子化の推進等による特殊車両通行制度の利便性向上

(2)荷主・消費者の行動変容

○宅配の再配達率を半減する緊急的な取組

○政府広報やメディアを通じた意識改革・行動変容の促進強化

(3) 商慣行の見直し

○トラックGメンによる荷主・元請事業者の監視体制の強化 (「集中監視月間」(11~12月)の創設)

○現下の物価動向の反映や荷待ち・荷役の対価等の加算による「標準的な運賃」の引き上げ(年内に対応予定)

・燃料価格等の高騰の状況を踏まえ、運賃表を見直すとともに、荷待ち・荷役作業等の輸送以外のサービスの対価や下請に発注する際の手数料の水準を提示して、引き上げ

○適正な運賃の収受、賃上げ等に向け、次期通常国会での法制化を推進

・大手荷主・物流事業者の荷待ちや荷役時間の短縮に向けた計画作成の義務付け、主務大臣による指導・勧告・命令等

・大手荷主に対する物流経営責任者の選任の義務付け

・トラック事業における多重下請け構造の是正に向け下請状況を明らかにする実運送体制管理簿の作成、契約時の(電子)書面交付の義務付け

出所:内閣官房ホームページ(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/index.html)

「標準的な運賃」および「標準運送約款」の見直しのポイント

標準的な運賃は、平成30年の貨物自動車運送事業法の改正により、標準的な運賃の告示制度として導入されました。運転者の労働条件を改善し、トラック運送事業者がその機能を維持していくに当たっては、法令を遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる運賃を示すことが効果的であるとの趣旨により設けられたものです。

「政策パッケージ」、「物流革新緊急パッケージ」でも標準的な運賃に関して、制度の見直しが進められてきました。今回の標準的な運賃の見直しでは、[1]荷主等への適正な転嫁、[2]多重下請構造の是正等、[3]多様な運賃・料金設定等を見直しの柱として、運賃水準は8%引き上げるとした新たな運賃等が告示されています。

また、標準運送約款は、運送と運送以外の業務を別の章に分離し、荷主から対価を収受する旨を明記するように見直しとなります。

標準的な運賃は2024年3月22日より施行、標準運送約款は2024年6月1日に施行予定です。

〈貨物自動車運送事業法に基づく「標準的な運賃」及び「標準運送約款」の見直しの具体的内容〉

出所:内閣官房ホームページ(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/index.html)

荷主・物流事業者、トラック事業者に対する規制的措置となる物流2法改正のポイント

「政策パッケージ」、「物流革新緊急パッケージ」では、荷主・物流事業者間における物流負荷の軽減(荷待ち、荷役時間の削減等)や物流産業における多重下請構造の是正等の規制的措置等の導入に関し、通常国会での法制化も含め整備が進められてきました。2024年4月に物流2法となる「物流業務総合効率化法」、「貨物自動車運送事業法」の改正案が通常国会で可決されました。

改正内容は荷主企業や物流事業者に関わりがある内容となっています。特に、一定規模以上の事業者を特定事業者とし中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、特定事業者のうち荷主企業には、物流統括管理者の選任を義務付けること等が定められます。

〈物流2法の具体的内容〉

(1)荷主・物流事業者に対する規制 【流通業務総合効率化法】

○荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。

○上記取組状況について、国が判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。

○上記事業者のうち、一定規模以上のものを特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、中長期計画に基づく取組の実施状況が不十分の場合、勧告・命令を実施。

○さらに、特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。

※法律の名称を「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」から「物資の流通の効率化に関する法律」に変更

(2)トラック事業者の取引に対する規制 【貨物自動車運送事業法】

○元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。

○荷主・トラック事業者・利用運送事業者に対し、運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。)等について記載した書面による交付等を義務付け。

○トラック事業者・利用運送事業者に対し、他の事業者の運送の利用(=下請けに出す行為)の適正化について努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、責任者の選任を義務付け。

(3)軽トラック事業者に対する規制 【貨物自動車運送事業法】

○軽トラック事業者に対し、[1]必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、[2]国土交通大臣への事故報告を義務付け。

○国交省による公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加。

出所:国土交通省ウェブサイト(https://www1.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000747.html)

2023年6月の政策パッケージ策定以降、政策や物流2法の改正などが進められてきましたが、今後の中長期計画についても公表されています。

2030年度に向けた政府の中長期計画のポイント

「政策パッケージ」、「緊急パッケージ」で策定された主要施策の取り組み状況と2030年度までのロードマップをまとめた「2030年度に向けた政府の長中期計画」が2024年2月に公表されました。

主要施策のポイントは以下となります。

① 適正運賃収受や物流生産性向上のための法改正等

前項(3)「標準的な運賃」および「標準運送約款」の見直しのポイント、前項(4) 荷主・物流事業者、トラック事業者に対する規制的措置となる物流2法改正のポイントで記載した内容に加え、その他悪質な荷主・元請事業者への監視・指導の徹底(トラックGメンによる集中監視)となります。「トラックGメン」を設置し、関係府省と連携して、悪質な荷主・元請事業者に対し、貨物自動車運送事業法に基づく「働き掛け」や「要請」を実施しています。2023年11月・12月は「集中監視月間」と位置付けて取組を強化し、過去に要請を受けたにもかかわらず、依然として違反原因行為をしている疑いのある荷主等に対し、初めての「勧告」(2件)を実施(令和6年1月26日)したほか、 「働き掛け」「要請」による是正指導を徹底しています。

② デジタル技術を活用した物流効率化

○荷主等を対象とした規制的措置の導入と併せ、荷主や物流事業者における自動化・機械化設備 ・システム投資を支援することで、2030年度までにトラックドライバー1人当たりの荷待ち・荷役作業等時間を2019年度比で年間125時間以上の削減を目指す。

・システム投資を支援することで、2030年度までにトラックドライバー1人当たりの荷待ち・荷役作業等時間を2019年度比で年間125時間以上の削減を目指す。

○物流標準化やデータ連携の促進等2040年のフィジカルインターネット実現を目指したロードマップを踏まえた取組を推進し、積載率向上に向けた共同輸配送や帰り荷確保を促進するとともに、規制的措置の導入による納品リードタイム延長等によって、2030年度までに積載率を2019年度比で16%以上増加させることを目指す。

○ 「デジタルライフライン全国総合整備計画」を2023年度中に策定し、自動運転やドローン物流等のデジタル技術を活用したサービスについて、実装への取組を着実に進める。まず、2024年度から先行的な取組を開始し、150km以上のドローン航路の整備や、100km以上のデジタル情報配信道の整備等を進める。

③ 多様な輸送モードの活用推進

○ 鉄道(コンテナ貨物)や内航海運(フェリー・RORO船等)の輸送量を今後10年程度 で倍増することを目指し、官民協議会で継続的にフォローアップを行うとともに、3年後を目途に見直しを実施する。

で倍増することを目指し、官民協議会で継続的にフォローアップを行うとともに、3年後を目途に見直しを実施する。

○ 自動物流道路の構築に向け、必要な機能や技術、課題等を検討するため、2023年度内に有識者や関係団体等から成る検討会を設置し、2024年夏頃に、想定ルート選定を含め中間取りまとめを行う。その上で、10年での実現を目指し、具体化に向けて検討する。

○ 自動運航技術の進展に対応した国際ルールの策定を主導して、2026年までに国際合意を形成することにより、自動運航船の2030年頃までの本格的な商用運航を実現することを目指す。

④ 高速道路の利便性向上

○ 大型トラックの最高速度を、2024年4月に、90km/hに引き上げる。これより高い速度へ の引上げは、引上げの影響を見極めた上で、新たな車両開発等の状況変化が生じた際には検討する。

の引上げは、引上げの影響を見極めた上で、新たな車両開発等の状況変化が生じた際には検討する。

○ トラック輸送の省人化の促進や労働生産性の向上に向けて、1台で通常のトラック2台分の輸送を可能とする「ダブル連結トラック」の導入やその運転に必要な大型免許等の取得を促進する。運行状況や事業者のニーズを踏まえ、 2024年度内に運行路線の拡充等に向けた調整を行うとともに、ダブル連結トラックに対応した駐車マスを順次整備する。

○ トラックドライバーの労働生産性の向上のため、大口・多頻度割引の拡充措置を2025年3月末まで継続する。なお、法令を遵守しない事業者が割引の対象とならないよう、高速道路会社において、割引制度を厳格に運用する。

○ 料金所における業務の効率化や渋滞の解消等を図るため、ETC専用化について、運用状況等を踏まえながら、計画的に推進する。

⑤ 荷主・消費者の行動変容

○ コンビニ受取や置き配、ゆとりある配送日時の指定など、物流負荷の低い受取方法を選択した消費者に対しポイントを還元する実証事業、「標準的運賃」の8%引上げや トラックGメンによる是正指導の大幅強化等を通じた運送形態を踏まえた多様な運賃・料金の設定等の促進により、再配達削減の仕組みを社会実装する。さらに、再配達削減PR月間を継続的に実施することにより、再配達率を半減する。

トラックGメンによる是正指導の大幅強化等を通じた運送形態を踏まえた多様な運賃・料金の設定等の促進により、再配達削減の仕組みを社会実装する。さらに、再配達削減PR月間を継続的に実施することにより、再配達率を半減する。

○ 送料の表記に関し、関係事業者に「送料無料」表示の見直しを要請するとともに、「送料無料」表示の見直し状況について、2023年度中にその見直し状況を確認するため、フォローアップ調査を実施する。

○ 規制的措置の導入により、一定規模以上の荷主を特定事業者として指定し、物流統括管理責任者の選定を義務付けることで、荷主における全社的な物流改善の取組を促進する。

出所:内閣官房ホームページ(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/index.html)

主要施策のポイント並びに各種施策の2030年度までのロードマップは内閣官房「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」のWEBサイトからご覧いただけます。

参考:内閣官房ホームページ「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」第4回資料

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/dai4/siryou.pdf

各種施策を進める中で、政府は施策の効果(推計)も併せて公表しました。

「標準的運賃」の引き上げによる賃上げ効果として、標準的な運賃の8%引上げと、これまで収受しきれていない荷役作業料金(積込み料・取卸し料)の収受により、初年度の賃上げ効果が10%前後(約6~13%)と推計されています。

また、政策パッケージの輸送力への効果として、荷待ち・荷役の削減、積載率向上、モーダルシフト、再配達削減等の項目で2024年度と2030年度の輸送力が試算されています。

2つの効果の詳細は以下となります。

出所:内閣官房ホームページ(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/buturyu_kakushin/index.html)

(執筆は2024/5/28時点で、情報は変わる可能性があります)

政府の物流革新に向けた取り組みに関する各種政策等のポイントをご紹介しましたが、ここからは持続的な物流に繋がる当社のソリューションや事例をご紹介します。

全国輸送ネットワーク便(簡易梱包・混載便)

様々な精密機器を取り扱ってきたノウハウで、お客様の調達・生産・販売・回収を支える当社のネットワーク便(簡易梱包・混載便)は次のような特徴があります。

●定時定ルート・往復・全国輸送網による安定的な輸送を提供します。

●運賃は貸切便と路線便の中間程度になります。※集荷・配送料金を除く

●精密機器を簡易的な梱包で輸送可能です。簡易梱包のため、梱包材の使用量を抑制できます。

●簡易梱包でも貸切便と同等の品質で輸送します。品質面を考慮されて貸切便を選ばれているお客様でも、安心してお任せいただけます。

●路線便を使用するために木枠梱包をされているお客様でも、当社の簡易梱包の混載輸送に切り替えて頂くことで、木枠の開梱作業や廃材処理を抑制することが可能です。

●低い積載率の貸切便で輸送している場合、積載率を上げた混載便をご利用いただくことで、CO2排出量の削減に繋がります。

このネットワーク便を活用したお客様のサプライチェーンに最適な輸送網の設計・構築・運用提案の事例も多々ございます。サプライチェーン見直しや、2024年問題による長距離輸送の確保難などお困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

ネットワーク便の品質とコストのイメージ

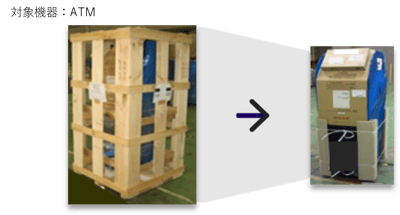

簡易梱包のイメージ

持続可能な物流に繋がるソリューション事例のご紹介

当社で輸送網の設計、構築、運用まで携わらせていただいた事例をご紹介します。本事例では、調達物流、生産物流(工程間輸送)、販売物流の領域でご活用頂いています。当社の輸送網(ネットワーク便)を起用いただくことで、長距離輸送の確保難に対応し、お客様の手配工数軽減にも貢献させて頂いた事例です。

調達物流・販売物流での当社輸送網の活用事例

お客様の課題

①都度チャーター便手配だと事務工数およびコスト負担が重い

②運行状況の確認が煩雑

③2024年問題による長距離輸送の確保難に備えたい

当社の提案

①電機精密機器との混載便による従量制料金体系

②定時・定ルートによる安定運行

③当社独自+NXグループの輸送ネットワークで輸送力を確保

生産物流(工程間輸送)での当社輸送網の活用事例

お客様の課題

①お客様の生産増への対応(荷量変動)が必要

②長距離輸送の確保が難しくなっている

③近年の物流コスト増による収支への影響が心配

当社の提案

①荷量変動に対応した当社の輸送ネットワーク

②中継輸送による長距離輸送の確保難に対応

③電機精密機器の混載便を利用した従量料金体系

鉄道貨物輸送向け 振動再現試験サービス

モーダルシフトの1つとして、鉄道による貨物輸送が注目されています。車両1編成の輸送力がトラックより高い鉄道貨物輸送は、ドライバー不足解決を図る手段として期待されています。

当社では、貨物の鉄道輸送を検討される企業様向けに、鉄道貨物輸送の振動再現試験サービスがございます。鉄道輸送における製品損傷の検証のほか、過剰な包装をしていないかを確認することが可能な為、包装材削減といった環境負荷低減にも繋がります。

【サービスの概要】

・JIS Z 0232:2020に準拠した振動再現試験を提供します。

・データロガーにより実際の輸送波形を取得、そのデータを振動試験機にダイレクトに入力することにより、実際に発生する振動・衝撃を再現することが可能です。

・実際の輸送経路の試験スケジュールを組むことにより、最適な輸送評価試験を提供します。

・また、JIS E 4031:2013を拠り所にした加速試験(レベルアップ-試験時間短縮)を行う事により、評価の効率化を行う事ができます。

【基本システム】

■データロガー

振動・衝撃・落下波形データ記録

■振動試験機

振動盤寸法:1,200×1,200(mm)

最大搭載質量:380kg

■再現データ

トラック輸送(高速道路、一般道)

鉄道貨物輸送(福岡-熊谷間)

※ 随時データを取得、解析中

このほか、様々なソリューション・事例がございますので、ご興味がありましたらお気軽に当社営業、または当WEBサイトの「お問合せ」よりご連絡いただけましたら幸いです。

リンク:ソリューション一覧を見る

リンク:目的から探す

リンク:お問合せフォームを開く