目次

進化する鉄道貨物輸送 ―メリット・デメリットを解説―

今回は、「進化する鉄道貨物輸送―メリット・デメリットを解説―」をお送りいたします。

物流の2024年問題への対策やカーボンニュートラルへの取り組みの1つとして鉄道貨物輸送は注目が高まっています。今回は、鉄道貨物輸送のメリット、デメリット、そして鉄道貨物輸送利用に向けた選択肢の広がりをご紹介します

お時間がありましたらぜひお読みください。

コンテナが積載された貨物列車を1度は見かけたことがある方は多いのではないでしょうか。

日本において、鉄道貨物輸送は、コンテナ輸送と車扱(しゃあつかい)輸送の2つに大別されます。

日本において、鉄道貨物輸送は、コンテナ輸送と車扱(しゃあつかい)輸送の2つに大別されます。

コンテナ輸送は、貨物をコンテナに積載し、トラックと鉄道を連携させ、発荷主の戸口から、着荷主の戸口まで、コンテナ内の荷物を積み替えることなく一貫して輸送する形態です。

一方、車扱(しゃあつかい)輸送とはタンク車などの貨車を1両単位で貸し切って輸送する形態です。かつては、車扱(しゃあつかい)が鉄道貨物輸送の中心でしたが、産業構造の変化やコンテナ輸送への転換が進むなどして、車扱の輸送量は大幅に減少しました。

出所:国土交通省「貨物列車の体系」(https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk2_000018.html)

鉄道貨物輸送の現状に関し、数値でご紹介します。

数値で見る鉄道貨物輸送の現状

①鉄道貨物輸送(コンテナ)の輸送トンキロの推移

鉄道貨物輸送は、図1の通り2017年までは190億トンキロ以上で一定の水準を保っていましたが、2018年以降は減少傾向にあることが分かります。要因としては、新型コロナウィルスや自然災害による列車の運休が影響していると考えられます。

[図1] 鉄道貨物輸送(コンテナ)の輸送トンキロの推移

出所:e-stat 「鉄道貨物輸送統計調査報告書」(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00600350&tstat=000001011026&cycle=8&year=20231&month=0&result_back=1&tclass1val=0)

②輸送距離帯別にみた代表輸送機関別シェア

各輸送距離帯別の代表輸送機関別シェアは、図2の通り、鉄道輸送は輸送距離が長距離になるほどシェアが高くなる傾向にあることが分かります。フェリー・コンテナ船、RORO船も同様に長距離になるにつれシェアが高くなる傾向にありますが、1,001km以上をみると、鉄道輸送のシェアは約1割となっています。

[図2]輸送距離帯別にみた代表輸送機関別シェア

出所:国土交通省「全国貨物流動調査(物流センサス) 2021(令和3)年調査について【第11回】」(https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/butsuryu06100.html)

また代表輸送機関別にみた輸送機関の選択理由を見ると、鉄道貨物輸送(コンテナ)の選択理由は、「輸送コストの低さ」、「環境負荷の小ささ」の割合が高い傾向にあります。

[図3] 鉄道コンテナ輸送の選択理由

出所:国土交通省「全国貨物流動調査(物流センサス) 2021(令和3)年調査について【第11回】」(https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/butsuryu06100.html)

続いては、鉄道貨物輸送(コンテナ)のメリット/デメリットをご紹介します。

鉄道貨物輸送(コンテナ)のメリット/デメリット

●メリット

・長距離/大量輸送が可能な生産性(物流の2024年問題の解決策の1つ)と経済性

鉄道貨物輸送の大きな特長の1つは、一度に大量輸送が可能ということです。

トラック輸送と比較すると、貨物列車1編成(最大26両)の輸送能力は、10トントラックに換算すると約65台分となり、鉄道貨物輸送の生産性の高さが分かります。

この輸送能力の高さと長距離輸送が可能なことから、鉄道貨物輸送は物流の2024年問題であるドライバ―不足の解決策の1つとして期待されています。

また、大量輸送が可能な輸送能力の高さはスケールメリットをだせることから輸送コストにも影響を与えます。特に鉄道貨物輸送では、長距離輸送でコスト優位性が出てきます。

・低環境負荷(CO2排出量の削減)

カーボンニュートラルへの取り組みが活発になる中、鉄道貨物輸送等へのモーダルシフトに期待が高まっています。

鉄道貨物輸送は大量輸送が可能なことから、各輸送機関の単位輸送量当たりの二酸化酸素の排出量※は、国土交通省によると営業用貨物車の約10分の1、内航海運の約2分の1となっており、鉄道貨物輸送への切り替えは環境負荷の観点から効果が高いと言えます。

※二酸化炭素の排出量ついて…各輸送機関から排出される二酸化炭素の排出量を輸送量(トンキロ:輸送した貨物の重量に輸送した距離を乗じたもの)で割り試算している

出所:国土交通省「運輸部門における二酸化炭素排出量」(https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html)

参考)当社ブログ「CO2排出量削減における鉄道貨物輸送への期待」

https://www.nittsu-necl.co.jp/blog/202209

・安定輸送

トラック輸送の場合、道路の交通渋滞の影響を受けやすいと言えますが、鉄道貨物輸送の場合、列車の運行ダイヤが決まっている定時輸送となるため、安定的な輸送と言えます。

安定的な輸送がどれぐらいの水準かというと、国土交通省の「第1回モーダルシフト推進・標準化分科会」の発表資料によると、日本貨物鉄道株式会社(JR貨物)の2022年度全コンテナ列車の定時運航率は92.0%という高水準で安定輸送に繋がっていることが分かります。

●デメリット

・自然災害の影響を受けやすい

冒頭でもご紹介しましたが、近年は自然災害が頻発しており鉄道貨物輸送の運行にも影響を及ぼしています。鉄道貨物輸送は輸送障害が発生した場合、貨物の取り出し可能な駅が限られ、貨物列車が走行可能な路線も限られている、トラック輸送のように迂回することができない等の要因から、トラック輸送などと比較すると自然災害の影響を受けやすく、復旧に時間を要すると言えます。

・輸送枠の確保

鉄道貨物輸送はダイヤが決まっており輸送枠は限られています。人気の線区、ダイヤに需要が集中すると輸送枠の確保が難しくなる傾向にあります。

・リードタイム

トラック輸送と比較すると、鉄道貨物輸送はリードタイムが長くなります。鉄道貨物輸送は、集荷先から貨物駅(発駅)まで、貨物駅(着駅)から納品先はトラック輸送が一般的なため、コンテナの積み替え等の作業が発生するためです。またダイヤが決まっていることから、運航時刻に合わせた出荷が必要となり、トラック輸送と比較すると利便性に欠ける面があります。

鉄道貨物輸送(コンテナ)利用に向けた選択肢の広がり

鉄道貨物輸送の利用拡大に向け、鉄道貨物輸送とトラック輸送や海上コンテナ輸送等の輸送モードを柔軟に組み合わせ、効率化できるような取り組みが行われています。

・31フィートコンテナの導入によるトラック輸送との親和性

31フィートコンテナは、1,100mm×1,100mmのパレットが約16枚積載することが可能で、10トントラックと同サイズとされています。ウィング仕様でフォークリフトでの荷役が可能なため、荷主企業の出荷ロット・荷姿等を大きく変更する必要がなく、物流効率化に繋がります。

・国際海上コンテナの海陸一貫輸送への対応

国際海上コンテナをそのまま鉄道貨物輸送に積み替えて輸送するという海陸一貫輸送が進められています。この海陸一貫輸送は、海上コンテナを内陸輸送するドレージの距離を短くすることができ、ドライバーの負荷軽減になると期待されています。

国際海上輸送と内陸の鉄道貨物輸送が効率的につながれば、利便性は高まりますが、課題もあります。40フィート海上コンテナを(常時)取り扱うことが可能な鉄道貨物駅やダイヤ等が限定的、取扱い駅の増加には40フィート海上コンテナを取り扱うための荷役機械の配備が必要などです。更に、40フィート背高海上コンテナの場合は、対応可能な貨物駅や路線が更に限られています。背高海上コンテナの場合、一般的な貨車ではトンネルの高さがネックで通行できない線区があり、これに対応するために低床貨車を活用する取り組みがすすめられています。参考ですが、以下は低床貨車を活用した背高コンテナの鉄道輸送実証事業の取り組みになります。

参考)低床貨車を活用した背高コンテナの鉄道輸送実証事業

開発した低床貨車を活用し、2023年に、国際海上コンテナの輸送実績がない区間(東京港-大館、横浜港-大館、東京港-新潟)において、背高コンテナの実証輸送を実施。

出所:国土交通省「新しい国際コンテナ戦略港湾政策の進め方検討委員会 最終とりまとめ(令和6年2月16日)」(https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr2_000054.html)

鉄道貨物輸送のメリット、デメリット、鉄道貨物輸送(コンテナ)利用に向けた選択肢の広がりをご紹介しました。他にも積替ステーション(貨物駅内等で、荷主企業が手配したトラックで持ち込み、鉄道コンテナへ貨物の積替えが可能な施設)の開設など、サービスは拡充され利用者の利便性を向上する取り組みがあります。また、利用者のメリットだけでなく、物流の2024年問題やカーボンニュートラルへの貢献などの社会的な課題解決に繋がることが期待できると思います。

(執筆は2024/11/27時点で、情報は変わる可能性があります)

ここからは、鉄道貨物輸送に関連する事例とサービスをご紹介します。

当社関連サービスのご紹介

鉄道貨物輸送サービス事例

<お客様のお困りごと>

・トラック輸送を行っているが納品先のエリアによってトラックの確保が難しくなっている

・物流の2024年問題もありトラック輸送を持続できるか不安がある

▶▶鉄道貨物輸送サービスの提案

<訴求ポイント>

・鉄道貨物輸送という選択肢を増やし、トラック以外の代替輸送手段の確保

・鉄道貨物輸送は「長距離・大量輸送」が可能なため、お客様の物流持続に貢献

鉄道貨物輸送向け 振動再現試験サービス

~まずはモーダルシフトの検討材料が欲しいという企業様へ~

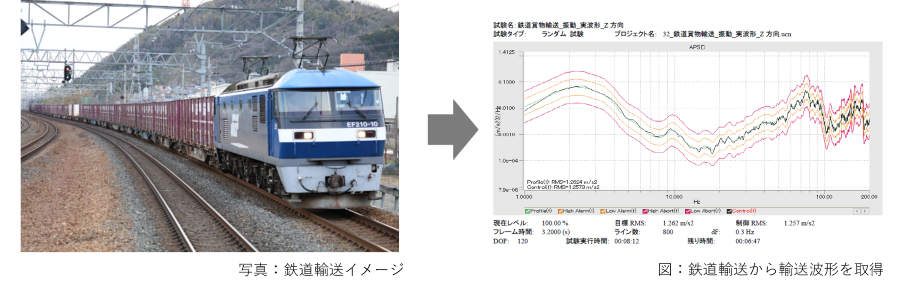

当社では、貨物の鉄道輸送を検討される企業様向けに、鉄道貨物輸送の振動再現試験サービスがございます。

鉄道貨物輸送における製品損傷の検証のほか、過剰な包装をしていないかを確認することが可能な為、包装材削減といった環境負荷低減にも繋がります。

【本サービスの概要】

・JIS Z 0232:2020に準拠した振動再現試験を提供します。

・データロガーにより実際の輸送波形を取得、そのデータを振動試験機にダイレクトに入力することにより、実際に発生する振動・衝撃を再現することが可能です。

・実際の輸送経路の試験スケジュールを組むことにより、最適な輸送評価試験を提供します。

・また、JIS E 4031:2013を拠り所にした加速試験(レベルアップ-試験時間短縮)を行う事により、評価の効率化を行う事ができます。

【基本システム】

■データロガー

振動・衝撃・落下波形データ記録

■振動試験機

振動盤寸法:1,200×1,200(mm)

最大搭載質量:380kg

■再現データ

トラック輸送(高速道路、一般道)

鉄道貨物輸送(福岡-熊谷間)

※ 随時データを取得、解析中

包装設計の変更によるCO2排出量削減事例などもございます。

ご興味のあるお客様は、弊社営業担当、もしくは以下よりお問い合わせください。