目次

2022年を振り返って

今年も残りわずかとなりました。

世界で脱コロナが浸透し、日本以外の多くの国ではマスクを外した生活が当たり前の状態に戻ってきています。日本ではまだ新規感染者数は減らないものの、新型コロナウイルス対策の行動制限がなくなり、経済活動が緩やかに回復している様子が見て取れます。

今回は、2022年を振り返りまして、上半期から「経済安全保障推進法の成立」、下半期から「物価上昇」を取り上げて、お届けします。ぜひ最後までお読みください。

PickUp!上半期:経済安全保障推進法の成立

2022年5月11日、国民生活や経済活動を止めることなく運営することを目的に「経済安全保障推進法」が成立したことは、大きなニュースだったかと思います。

本法は、「供給網の強化」、「インフラの安全確保」、「先端技術の研究開発」、「特許の非公開化」の4つが柱となっています。

供給網の強化

「供給網の強化」では、国民の生存や、国民生活・経済活動に甚大な影響のある物資の安定供給を図る措置がうたわれています。対象の物資「特定重要物資」(※1)は、2022年12月20日、閣議決定されました。また、物資ごとに、サプライチェーン上の課題や動向などを踏まえ、効果的な取り組みの方向性を整理した「安定供給確保取組方針」が策定されます。物資やその製造装置の製造設備支援や、製造設備への金融支援なども規定されます。各支援は2023年3月から申請受付が始まる予定です。

(下線部:2022年12月20日 20時更新)

インフラの安全確保

「インフラの安全確保」は、電気・ガスなど基幹インフラ(※2)の重要設備について、サイバーセキュリティ確保等のため、重要設備の導入・維持管理などの委託を事前に審査するものです。基幹インフラ事業者を含む民間企業等が対象になったとされるサイバー攻撃事案が日本でも複数発生しており、基幹インフラの安全性・信頼性確保への対処を行うことが必要になってきています。対象事業者は、主務大臣が指定することになっており、対象事業を行う者のうち、①重要設備の機能が停止・低下した場合に、②役務の安定的な提供に支障が生じ、③国家・国民の安全を損なうおそれが大きい、など主務省令で定める基準に該当する事業者になります。事前審査期間は、原則として届出受理から30日間で、内容によって短縮や延長が可とされています。

先端技術の研究開発

「先端技術の研究開発」は、先端的な重要技術の研究開発促進とその成果の適切な活用について、基本方針の策定と開発支援等の措置を行うものです。中長期的に日本が国際社会において確固たる地位を確保し続けるうえで、先端技術の開発と活用が不可欠という考えからです。対象は、宇宙・海洋・量子・AI等の分野における先端的な重要技術が想定されています。官民による協議会が設置され、そこで知りえた政府の研究成果やサイバーセキュリティの脆弱性情報等には守秘義務が課せられます。

特許の非公開化

「特許の非公開化」は、国家及び国民の安全を損なう恐れがあるような機微な技術の公開や情報流出を防止することを目的に導入されます。日本のこれまでの特許制度では、出願された発明は一定期間後に一律に公開されるため、機微な発明についてもその公開を止めるすべがありませんでした。G20諸国の中で特許制度の例外措置を講じていない国は日本含め数カ国しかありません(2022年2月現在、日本、メキシコ、アルゼンチンの3カ国)。対象は、核技術、先進武器技術等が挙げられています。保全対象となった発明は、「出願の取下げ禁止」や「発明内容の開示の原則禁止」などが指定されます。

本法は支援策もある反面、情報漏洩や盗用に対し2年以下の懲役などの厳しい罰則も設けられています。

(※1)抗菌性物質製剤、肥料、半導体、蓄電池、永久磁石、重要鉱物、工作機械・産業用ロボット、航空機の部品、クラウドプログラム、天然ガス、船舶の部品。

(※2)対象分野:電気、ガス、石油、水道、鉄道、貨物自動車運送、外航貨物、航空、空港、電気通信、放送、郵便、金融、クレジットカード。政令で企業を指定。

出所:内閣府 経済安全保障(https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/index.html)を加工して作成

関連NewsLetter: 半導体不足(2022年5月号)

PickUp!下半期:物価上昇

2022年9月・10月は値上げラッシュでした。下半期はそうしたニュースをよく目にされたのではないでしょうか。

円安・資源高の影響で、生鮮食品やエネルギーなどの値上げが継続しています。2022年10月の消費者物価指数では、「生鮮食品を除く総合指数」が前年同月比で+3.6%となりました。この上昇率は40年8カ月ぶりの水準となるとのことです。

出所:総務省 消費者物価指数 全国統計データ(https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.html)

エネルギーについて言いますと、日本の電源構成は、天然ガス(LNG)が34.4% 、石炭が31.0%を占めています。これらは輸入に頼っていますが、世界的に需要が伸びたり、供給量が下がったりして、価格が高騰しています。

天然ガスは、他の化石燃料と比べるとCO2排出量が少ないことから、「脱炭素」の観点で世界的に天然ガスへの切り替えニーズが高まっていて需要が上がっています。供給量は、天然ガス、石炭などの世界的な輸出国であるロシアが、輸出制限(制裁)を受けているために減少しています。さらに日本は円安の影響も加わってエネルギー価格が高騰しています。

※再生可能エネルギー:太陽光・風力・地熱・水力・バイオマスが含まれる

出所:総務省 消費者物価指数 全国統計データ

こうした各燃料の価格高騰は、私たちが家庭で使用する電気料金の上昇にも大きな影響を与えていきます。12月には東北電力、北陸電力、中国電力、四国電力、沖縄電力が国に対して電気料金値上げを申請し、経済産業省が審査を開始しています。各社の値上げ幅は3~4割超で、経済産業省での認可手続きは約4カ月かかる見通しとなっています。

物流面の価格上昇基調

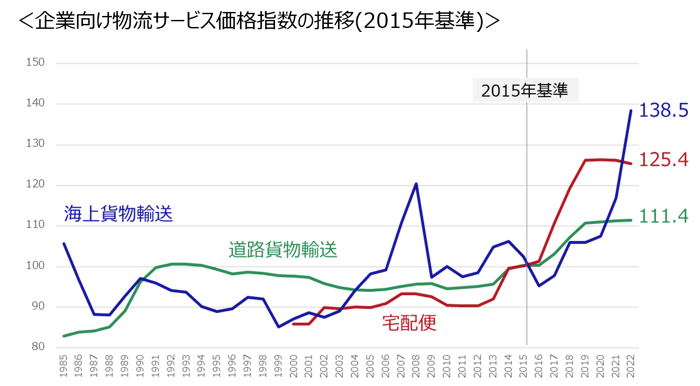

物流面でも価格の上昇基調は続いています。

道路貨物輸送のサービス価格は過去最高(物流コストインフレ)となっています。宅配便はEC利用者急増により2016年以降、価格が急激に上昇し、高い水準のまま推移しています。海上貨物輸送に関しては、コロナ禍により世界的に港湾が混雑しコンテナやスペース不足となり運賃が高騰していましたが、現在は落ち着きを見せつつあります。

出所:日本銀行 企業向けサービス価格指数データ

(https://www.stat-search.boj.or.jp/ssi/cgi-bin/famecgi2?cgi=$nme_a000&lstSelection=PR02)

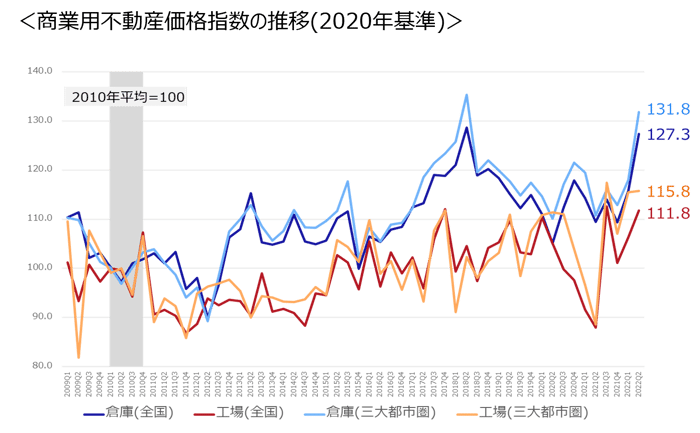

倉庫の価格指数は全国、三大都市圏ともに上昇しています。2022年は大量に新規供給がありましたが、空室率は低く価格は上昇のまま推移しています。

出所:国土交通省 不動産価格指数(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000085.html)

※三大都市圏:南関東圏(埼玉・千葉・東京・神奈川)、名古屋圏(岐阜・愛知・三重)

および京阪神圏(京都・大阪・兵庫)の統合

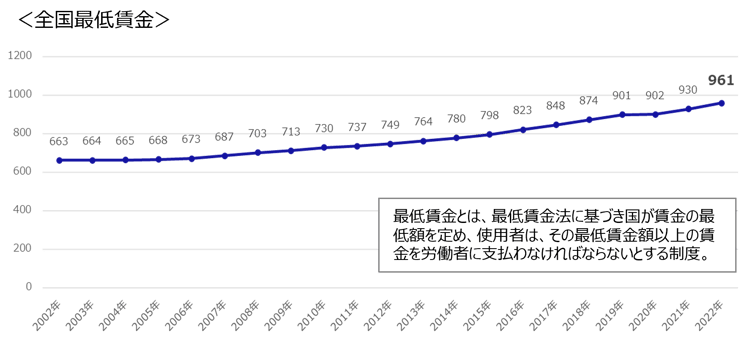

最低賃金も政策により上がっています。「働き方改革実行計画」において、「年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げを行っていく。これにより全国加重平均が1,000円になることを目指す。」と決められています。

出所:厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/)

一部を除いて、2023年に大幅な低下につながる要因は予想されておらず、このまま上昇基調が続くものが多いのではないかと思います。特に、トラックドライバー不足はより一層深刻度を増していくことが予測されており、需給の混乱が想定されます。「物流の2024年問題」を取り上げた記事もありますので、ご興味のある方はぜひお読み頂ければと思います。

(執筆は2022/12/20時点で、情報は変わる可能性があります)

以上、2022年の上半期と下半期から気になるトピックスをお届けしました。

※記事の内容は掲載当時のものです。