Nittsu NEC Logistics News Letter

2023年5月号

INDEX

- トピックス

物流の2024年問題と持続可能な物流の実現 - 関連物流サービスのご紹介

持続可能な物流に繋がるソリューション事例のご紹介(当社輸送網の活用事例、包装設計の改善による積載率向上事例) - フォワーディングニュース(航空)

- 編集後記

物流の2024年問題と持続可能な物流の実現

物流は経済を円滑に回すために不可欠な社会インフラの1つです。その中でも重要な基盤となるのがトラック輸送です。このトラック輸送が「高齢化」、「求人難」、「物流の2024年問題」などの要因で物流危機に直面しています。

物流危機とは、国民生活や経済活動に必要な物資が運べなくなる事態が起きかねない危機的な状況のことで、物流危機や物流クライシスという言葉を耳にされた方も多いのではないでしょうか。今回は、物流の2024年問題と持続可能な物流の実現についてお伝えします。

物流危機の要因 ー物流の2024年問題ー

働き方改革

2018年に成立した「働き方改革関連法」により、物流業界の労働環境が変わろうとしています。物流業界に関連のある主なものとしては、「時間外労働の上限規制の導入」、「時間外労働について50%の割増賃金の適用」があります。「働き方改革関連法」の各業種への適用は、2019年から順次始まっていますが、「自動車運転の業務」は物流業界の状況を鑑みて、猶予期間が設けられていました。その猶予期間も徐々に終了が近づいており、2023年から「時間外労働の割増賃金適用」となり、2024年4月からは「時間外労働の上限規制」適用が始まり、上限が年960時間となります。

改正基準告示

トラックドライバーの拘束時間についても「自動車運転者の労働時間等の改善のため基準(以下、改正基準告示)」において、年間の拘束時間の上限が原則3300時間(図1)に見直されることになります。こちらも2024年4月から適用されます。

トラックドライバーの拘束時間が短くなるということは、1人のドライバーの1回の輸送できる距離が短くなるということです。改正後は1日の走行距離が約500Km以上(片道)の輸送は難しいと目されています。

こういった状況に加え、物流業界では、高齢化、求人難で取り巻く環境は厳しいと言えます。

物流危機の要因 ー高齢化・求人難の実態ー

ドライバーは、中高年層の労働力に強く依存している状態です。

ドライバーは、中高年層の労働力に強く依存している状態です。

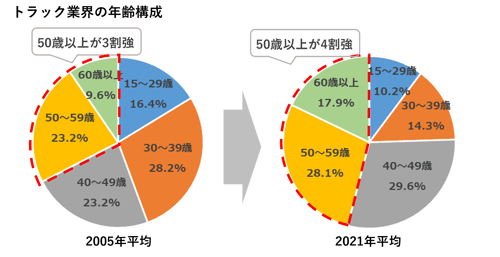

今から約16年前は50歳以上は3割強、40歳以上で見ますと6割弱という構成でした。それから15年、50歳以上は4割強、40歳以上は7割といった構成に変化し、トラックドライバーの高齢化は加速しています。

また、 厚生労働省の一般職業紹介状況によると、2023年3月の有効求人倍率は、職業計(全産業平均)1.22に対し、自動車運転の職業は、2.48と約2倍ほど高い状況です。

拘束時間の長さに加え、全産業平均よりトラックドライバーの年間賃金が低いこともあり、新しい成り手が増えづらい状況になっています。

出展:総務省「労働力調査」(https://www.stat.go.jp/data/roudou/index.html)

厚生労働省「一般職業紹介状況(令和5年3月分及び令和4年度分)について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32763.html)

物流危機により不足する輸送能力

NX総合研究所の試算によると、2024年4月の改正後のように年間の拘束時間の上限を原則3,300時間とした際に、荷待ち時間の減少等の対策を行わなかった場合に不足する輸送能力について、新型コロナウィルス感染症の感染拡大以前の2019年度の貨物輸送量等と比較して、輸送能力の14.2%が不足することが見込まれています。また、ドライバー数の減少の影響も加味して2030年度の輸送能力を試算した場合では、輸送能力の34.1%が不足する可能性があるとのことでした。

出展:国土交通省 持続可能な物流の実現に向けた検討会 第3回(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sustainable_logistics/003.html)

持続可能な物流の実現に向けた現状・課題

国としても、物流業界における長時間労働や人手不足などの労働環境の課題、また2024年問題に直面することで、国民生活や経済活動に不可欠な物資が運べなくなる事態が起きかねない危機的な状況にあると認識しています。 物流が直面している諸課題の解決に向けた取組を進め、物流を持続可能なものとしていくための方策を検討するため、有識者、関係団体及び経済産業省、国土交通省などの関係省庁からなる「持続可能な物流の実現に向けた検討会」が設置され、2022年9月に第1回目が開催されました。 2022年2月には現状の課題と解決の方向性を示した中間とりまとめ、2023年5月の第10回目では取り組むべき政策等の最終とりまとめ(案)、荷主事業者・物流事業者が取り組むべき事項(案)が示されています。

中間とりまとめの中では、次のように現状と課題の主な内容が示されています。

・物流の危機的状況に対する荷主企業や消費者の理解の醸成が不十分

2024年問題の荷主企業の認知度は産業全体の約5割程度、物流が危機的な状況に陥りつつあることを見聞きしたことがある消費者も約5割程度と理解の醸成が不十分である。これは、行政による荷主企業や消費者への意識醸成の取り組みが十分でないことや、物流の状況について理解する機会が限られていること等が要因であると考えられている。荷主企業の物流部門では物流課題に対する危機意識があったとしても、企業全体としての認識につながりにくいなど、物流に係る広報を推進することや物流生産性向上の取り組みが評価されるような仕組みの構築、経営者層の意識改革を促す措置等を検討することが必要。

・物流プロセスの課題(非効率な商慣習・構造是正、取引の適正化、着荷主の協力の重要性)

発荷主と着荷主の間で貨物の内容や納品時期等が決定されるため、物流事業者だけでは改善が困難、契約が書面等で締結されておらず契約内容が曖昧なままトラックドライバーが附帯作業を行い適正な運賃や料金が収受できていないなど、取引の適正化や非効率な商慣習の是正が必要。

着荷主企業と物流事業者は契約関係にはないが、トラックドライバーの荷卸し待ちや契約で定められていない附帯作業等が発生することがある。しかし、現行の制度は主に発荷主企業を対象としたものが多く、サプライチェーン全体で最適化を行う必要があり、着荷主企業の協力が重要。物流事業者の内部においては、多重下請構造により十分な運賃を収受することが困難になることや、実運送事業者は契約に荷役等の附帯作業が含まれているか否かが見えづらくなり、契約に定められていない附帯作業の要求を断りにくくしている一因がある。

・物流標準化、効率化(省力化・省エネ化・脱炭素化)における課題

トラックの積載率は4割未満となっており、共同輸配送の帰り荷の確保等の取り組みなどの積載率向上への取り組み、また物流DXを推進して効率化を図るためには、物流を構成するソフト・ハードの各種要素の標準化が極めて重要となる。物流に関わるステークホルダーが、各種要素の非統一に起因して発生する物流現場の負担を明確に認識し、その改善に向けて協力して取り組むことが必要である。加えて、中継輸送やモーダルシフトの導入等で担い手不足解消のための取り組みを進めることが必要となる。

持続可能な物流の実現に向けた取り組むべき政策

物流政策の基本方針としては「総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)」や各種ガイドラインが策定されていますが、これまで規定していたことの実効性を確保するために取り組むべき政策として、最終とりまとめ(案)が提示されています。

中間とりまとめで示された課題を基に、意識改革、物流プロセスの課題解決、物流標準化・効率化の推進に向けた環境整備という3点からまとめられています。

また、物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者が取り組むべき事項(案)として、技術的かつ経済的に可能な範囲内で取り組むべき事項(案)もまとめられています。取り組み事項案は、発荷主、着荷主、物流事業者が取り組むべき事項を、「実施が必要な事項」、「実施することが推奨される事項」として示しています。

「実施が必要な事項」としては、発荷主・着荷主の共通で、「荷待ち・荷役作業等にかかる時間の把握」、「荷待ち・荷役作業等時間原則2時間以内ルール運送」、「契約の書面化」等の10事項があります。 また、発荷主では、「出荷に合わせた生産・荷造り等」、「運送を考慮した出荷予定時刻の設定」の2事項、着荷主では、「納品リードタイムの確保」の1事項となります。 物流事業者では、「業務時間の把握・分析」、「長時間労働の抑制」、「運賃・料金の明確化」など5事項となります。

出展:国土交通省 持続可能な物流の実現に向けた検討会 第10回(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sustainable_logistics/010.html)

2024年4月を迎えると、トラックドライバーの拘束時間は短くなり、長時間労働などの労働間環境が改善が見込まれますが、一方でトラックドライバーの賃金が下がる可能性もあります。そのような状況になると、トラックドライバーへの就職を希望する人がまた減る可能性もあります。

高齢化、なり手不足、さらに拘束時間の制限が始まる中で、物流事業者、発荷主企業、着荷主企業、消費者の方の協力や取り組みが必要なものだと思われます。

今後、検討会は、6月16日に第11回を開催し、最終とりまとめを行う予定です。これをもとに、国は緊急に取り組むべき抜本的・総合的な対策を「政策パッケージ」として取りまとめ、関係者への協力、取り組みを求めていく予定です。

持続可能な物流に繋がるソリューション事例のご紹介

当社で輸送網の設計、構築、運用まで携わらせていただいた事例をご紹介します。本事例では、調達物流、生産物流(工程間輸送)、販売物流の領域でご活用頂いています。当社の輸送網(ネットワーク便)を起用いただくことで、長距離輸送の確保難に対応し、お客様の手配工数軽減にも貢献させて頂いた事例です。

調達物流・販売物流での当社輸送網の活用事例

お客様の課題

①都度チャーター便手配だと事務工数およびコスト負担が重い

②運行状況の確認が煩雑

③2024年問題による長距離輸送の確保難に備えたい

当社の提案

①電機精密機器との混載便による従量制料金体系

②定時・定ルートによる安定運行

③当社独自+NXグループの輸送ネットワークで輸送力を確保

生産物流(工程間輸送)での当社輸送網の活用事例

お客様の課題

①お客様の生産増への対応(荷量変動)が必要

②長距離輸送の確保が難しくなっている

③近年の物流コスト増による収支への影響が心配

当社の提案

①荷量変動に対応した当社の輸送ネットワーク

②中継輸送による長距離輸送の確保難に対応

③電機精密機器の混載便を利用した従量料金体系

持続可能な物流を実現していくためには、「積載率の向上」も有効な方法の1つとなります。当社では、包装設計、評価試験等を行う専門の部隊がございます。

以下では、お客様の製品の包装設計に携わらせて頂き、積載率向上を実現した事例をご紹介します。

包装設計の改善による積載率の向上

お客様の課題

①オプション品の数だけ包装資材があり、余分な保管面積を使っている

(部品を実装した完成品では、製品強度が路線便の衝撃に耐えられない可能性)

②資材費や廃材費のコストを抑えたい

当社の提案

・後継機種の開発段階から、製品の脚部剛性の強化し部品を実装した状態で輸送できる包装設計

その他、モーダルシフトに関連したサービスとして「鉄道貨物輸送向け振動試験サービス」もございます。ご興味のあるお客様はぜひお問い合わせください。

米国向け

・北米西岸労使交渉は昨年6月30日をもって失効しており、今後の労使交渉次第では状況が大きく変わる可能性があります。直近、ロサンゼルス港での鉄道の貨車不足による混雑で海上輸送に遅延が発生中です。

・自動車関連出荷が伸びているメキシコを除き、航空輸送の物量は低調に推移することが見込まれますが、海上輸送の動向次第で変動するため注意が必要です。

欧州向け

・4月に入り復便が進むものの、航空輸送の物量は低調に推移しています。5月以降、ミュンヘン路線等さらに復便が進む見込みで、スペースに余裕があります。

・カムチャッカ半島での火山噴火により、英国・フランス向けを中心に直行便の迂回が必要となり、欧州向けの便で一時スペース供給難に陥りましたが、現在は平常運航に戻っています。

・欧州各国では継続してストライキが発生し、一部では航空便の運休も発生しているため、欧州各国の動向に注視が必要です。

アジア向け

・上海向けの貨物需要は引き続き軟調なため、スペースは余裕があります。保冷品・危険品のレートは依然高止まりしています。中国他空港向けも同様の状況にあります。

・香港向けは中国華南地域に転送される貨物の需要が弱く、スペースに余裕があります。生産拠点を華南地域から東南アジア各国にシフトするケースも見られます。

・台湾向けの航空輸送の需要は軟調です。スペースの確保は基本的に可能です。

・韓国向けの航空輸送の需要は軟調ですが、他の仕向地と比べて需要に底堅さがあります。近距離路線のため成田、関空発ともに通関同日フライトは混雑傾向、翌日フライトのスペースには余裕があります。

・南アジア全体としての貨物需要は弱く、スペース余剰傾向が継続しています。

今回はお休みとなります。

編集後記

今回も、当ニュースレターをお読み頂きありがとうございます。

今回のトピックスでは、物流の2024年問題でした。

物流の効率化に対応していくため、倉庫内、配送においても自動化の検討やシェアリング・マッチング事業の展開など、国をはじめ様々な企業で検討されています。

自動配送ロボやドローンの実証など、ニュースで目にする機会も増えましたが、実用化に向けたは課題はまだ多くあると思われます。

物流の2024年問題(時間外労働や拘束時間の上限規制)が迫っていますが、従来からのトラックドライバーの高齢化、成り手不足という問題もあり、2024年から物流を取り巻く環境はこれまでとは変わってくると思われます。

今後も、物流に関連した国の動きなど、随時お伝えしていければと思います。

バックナンバーは、WEBからもお読みいただけるようになりました。

ご興味ありそうな方へご紹介いただけましたら幸いです。

- 上海ロックダウン後の物流 (2022年6月号)

- 気候変動に関連した情報開示動向 (2022年7月号)

- デジタル田園都市国家構想 (2022年8月号)

- インフラ老朽化 / 倉庫におけるBCP対策の検証と対応 (2022年8月8日号)

- CO2排出量削減における鉄道貨物輸送への期待 (2022年9月号)

- タイの国家戦略「タイランド4.0」と「EEC」 (2022年10月号)

- 物流の2024年問題 (2022年11月号)

- シンガポールで今、倉庫アウトソーシングをおすすめする理由とは (2022年11月29日号)

- 2022年を振り返って(経済安保、物価上昇) (2022年12月号)

- 日本の社会インフラ老朽化問題への取り組み(2023年1月号)

- 台湾最新ビジネス動向(2023年2月号)

- EPA・FTAとは?活用メリットと利用の難しさ(2023年3月号)

- これからどうなる?半導体~各国・地域の政策動向~(2024年4月号)