Nittsu NEC Logistics News Letter

2023年1月号

INDEX

- トピックス:日本の社会インフラ老朽化問題への取り組み

- 関連物流サービスのご紹介(施工物流サービス、特殊搬出入サービス)

- フォワーディングニュース(航空、海上)

- 編集後記

トピックス:日本の社会インフラ老朽化問題への取り組み

2022年5月17日未明、愛知県豊田市において、工場や発電所が使用している工業用水が、給水停止を見込む事態となりました。取水施設の老朽化により、大規模な漏水が発生し、浄水場で必要な水量を確保できない状態になったことが原因でした。その後、仮設ポンプなどで対応されているとのことですが、多くの企業や発電所に影響が発生した出来事でした。

日本の社会インフラは高度経済成長期に集中的に整備されたものが多く、老朽化が進んでいます。

下の図は、高度成長期以降に整備されたインフラについて、建設後50年以上経過する割合の変化を示したものです。例えば道路橋(橋長2m以上)の割合は、2020年の約30%から2040年には約75%になるなど、今後20年間で加速度的に老朽化が進む見込みです。

出所:国土交通省「社会資本の老朽化対策情報ポータルサイト」(https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/index.html)

今回は、生活や社会経済活動で重要な役割を果たす社会インフラについて、日本における老朽化問題とその対策を取り上げたいと思います。どうぞ最後までお付き合い頂けますようお願いいたします。

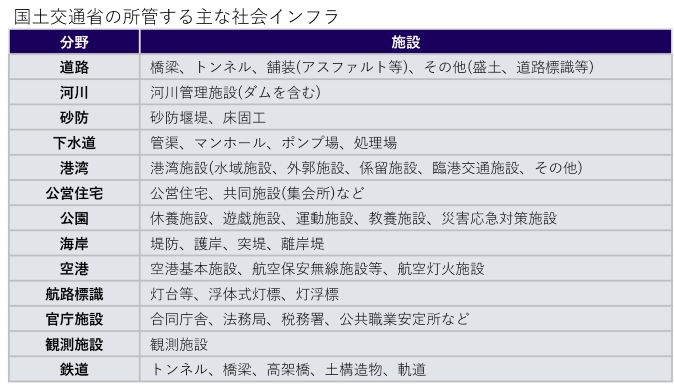

社会インフラの分野と所管省

社会インフラには様々な分野があり、それぞれ所管省が分かれています。学校施設は文部科学省、上水道や医療・福祉施設は厚生労働省、農道・林道・漁港などは農林水産省、一般廃棄物処理施設は環境省、工業用水道施設は経済産業省が管轄しています。以下の表は国土交通省(国交省)が管轄する主なインフラ施設です。物流で利用するインフラのほとんどが国交省管轄となります。

出所:国土交通省「社会資本の老朽化対策情報ポータルサイト」(https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/index.html)

なお、上水道は、2024年に厚生労働省から国交省へ所管が移管される予定です。これで水道施設は上下あわせて国交省管轄となります。

ちょこっとコラム:道路の役割

インフラの中でも「道路」は、私たちの日々の移動や、物資の輸送に必要不可欠なインフラです。高度経済成長期に、急激に道路交通需要が増大し大量の道路が整備されていきました。2019年時点で道路は延長約122.6万km、道路橋は約73万橋となりました。道路の長さは地球の約30周分にもなります。

また、道路は人の移動や物資の輸送だけでなく、減災(燃えるものが無いため火事が広がることを防ぐ)や、その下に重要インフラ(電気、ガス、上下水道、地下鉄、通信ケーブル等)を通すといった役割ももっています。

インフラ維持管理・更新上の課題

(1)管理業務の多様性、困難性

国が管理する直轄国道を例に挙げてみますと、その業務内容は多岐にわたります。巡回、清掃、除草などの日常の維持作業から、舗装・橋梁・トンネルなどの調査、点検、補修作業、そして防災対策など幅広く決められています。また、実施時間も利用者の影響を最小限とするため夜間や早朝などに行ったり、施設によっては高所、水中など作業環境に制約がある場合も多くあります。

(2)多額の費用

国交省所管の12分野(先出の分野から鉄道と道路の自動車道を除いたもの)では、2018年度に5.2兆円あった維持管理・更新費が、10年後は5.8~6.4兆円、20年後は6.0~6.6兆円になるものと推定されています。2019~2048年の30年間合計では176.5~194.6兆円にもなる推定です。

(3)人材不足

全国約73万橋あります道路橋を例に挙げますと、9割以上となる約66万橋が地方公共団体管理ですが、地方公共団体では、インフラ維持管理に携わる人材が不足している状態です。

出所:国土交通省「道路橋老朽化対策」(https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/yobohozen.html)、内閣府「国と地方のシステムワーキング・グループ」会議資料(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg6/)

(4)そのほか

・建設業の人手不足

・頻発化・激甚化する自然災害

日本は、厳しい地質条件により、洪水・土砂災害、地震・火山活動が多く発生しています。地球温暖化が進んでいることで、大雨や短時間強雨の回数も増加しています。こうした災害に対応した防災・減災の観点からも、インフラを維持管理することが重要になっています。

出所:国土交通省「国土交通白書2021」(https://www.mlit.go.jp/statistics/file000004.html)

老朽化への対策

ここまで、インフラ老朽化への対応の必要性と課題を説明してきました。

ここからは、国の老朽化対策についてご紹介します。

インフラの老朽化対策に関し関係省庁が連携するために設置された「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議」において、2013年11月に「インフラ長寿命化基本計画」が決定されました。毎年、インフラ長寿命化計画等(行動計画・個別施設計画)の策定/更新状況のフォローアップや、各省庁の取り組みの情報共有、意見交換が実施されています。

さらに、国土強靭化計画として2021年12月に「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」が決定されました。同対策では「激甚化する風水害や切迫する大規模地震などへの対策」(78対策)、「予防保全インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策」(21対策)、「国土強靭化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等の推進」(24対策)の合計123の対策を講じるとしています。2021~2025年度の5年間で追加的に必要となる事業規模等を概ね15兆円と定め、重点的かつ集中的に取り組みが進められることになっています。

国としての取り組み経緯

▼2012年

笹子トンネル天井版崩落事故の発生(12月2日)

▼2013年

道路法改正:点検基準の法定化等(国交省、6月5日)

「インフラ長寿命化基本計画」を決定(11月29日)

・2030年頃までの目標

-老朽化起因の重要インフラの重大事故をゼロに

-国内の重要/老朽インフラ全てでセンサー、ロボット等を活用

▼2014年

5年に1度近接目視による点検の義務化(3月31日)

▼2021年

「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策

(2021~2025年度)」を決定(12月11日)

予防保全の重要性

国交省は、インフラ維持管理について目指すべき姿を「予防保全に基づくインフラメンテナンスへの本格転換による維持管理・更新に係るトータルコストの縮減や、新技術等の導入促進によるインフラメンテナンスの高度化・効率化等を進め、インフラが持つ機能が将来にわたって適切に発揮できる、持続可能なインフラメンテナンスを実現する。」としています。

予防保全はインフラに不具合が生じる前に対策を行うものですが、事後に保全する場合(事後保全)と比較して1年あたりの費用が30年後の将来的には約5割減少するといった推計がされています。損傷が軽微な段階で手当てすることで施設の長寿命化が図れ、長寿命化により更新回数が減少するという考え方によるものです。このことから予防保全型のインフラメンテナンスを実現することが重要とされています。

新技術によるインフラ維持管理の高度化・効率化

先述のとおり、メンテナンスが容易に進まない背景があり、その対策として、新技術の普及・導入促進など、メンテナンスの生産性向上に向けた取り組みが進められています。ビッグデータ活用による劣化の予測も始まっています。

以下は、国交省が取り組む新技術の一例です。

◆道路:点検車両に加速度センサーのついたスマートフォンを搭載。加速度センサーで揺れを検知しデータ化。路面の段差を検出

◆橋梁など:赤外線などによるコンクリートの「うき・乖離」を非破壊で検査

◆橋梁など:カメラを搭載したドローン等で橋梁の損傷写真を撮影

◆ダム:水中にあるダムの堤体や機械設備等の水中部をロボットで点検・調査

◆河川:屋外に設置可能な簡易型の河川監視カメラにより河川管理を充実

◆共通:水中まで計測可能なグリーンレーザーを搭載した陸上・水中ドローンでの三次元測量

◆共通(水中):ビーム測深機を搭載して自動航行で深浅測量

出所:国土交通省「社会資本整備重点計画について」(https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/sosei_point_tk_000003.html)

さいごに

そもそもインフラは、人間の命を守り、生活を安全・便利にするものですので、国や自治体、管理会社だけでなく、社会全体で目を向けて取り組んでいかねばならない課題だと改めて思いました。廃校を福祉施設にする、廃線を観光資源にするなど、官民で低利用/廃止インフラの用途を転換するという取り組みもあります。問題解決に向かうため民間事業者や国民の協力も必要なのだと感じました。

次項では、当社の社会インフラを支えるサービスについて紹介させて頂きます。

社会インフラ向け物流サービスのご紹介

施工物流サービス

NECグループの社会インフラ事業(ETC工事や防災無線設備等)のプロジェクトや工事を物流面で下支えしてきた経験・ノウハウとNXグループの強いインフラ・高い技術力で、お客様に “安全・安心” を提供します。

また、工事責任者(プロジェクトリーダー)様の物流にかかわる面倒な手配や調整等の間接業務を代行する各種サービスも取り揃えており、安全・安心に加え “便利さ” も追求しているサービスです。

特殊搬出入サービス

衛星アンテナ・大規模サーバ・製造装置 等、大型装置の解体・梱包・輸送・設置を、国内外一貫で提供するサービスです。

サービスの特長

一貫したサービスの提供

対象製品の特性に応じた輸送計画立案から、梱包も含め据付・設置までを一貫して提供します。また、海外への移設の際には搬入国の法規制 等を遵守し、安全・確実に輸送、搬入を実施します。

大型精密機器に対する高品質な荷扱い実績

サービスの内容

フォワーディングニュース(航空輸送)

欧州向け

・旅客便中心に復便傾向にありますが、ロシア上空迂回ルートの運航は継続しており、搭載スペースは制限されています。昨年末の貨物需要も強くなく、年始も軟調に推移する見込みです。

・欧州域内の労働組合によるストライキは継続しており、スト回避のため一部フライトに遅延が見られました。今後もフライト状況と空港ハンドリング会社の動向には注視が必要です。

米国向け

・北米西岸労使協約は6月30日をもって失効しており、今後の交渉次第では状況が大きく変わる可能性があるため引き続き注意が必要です。

・年始の貨物需要は強くなく軟調に推移することが見込まれますが、労使交渉の動き次第では変動する可能性があるため、注視が必要です。

アジア向け

・上海向けは、貨物需要が軟調なため、フライトの復便は完全ではないものの、スペースに余裕はあります。保冷品・危険品は依然として受託可能な航空会社が極めて少ない状況です。中国他空港向けも同様の状況です。中国におけるゼロコロナ政策緩和による感染者急増のため、突然フライトがキャンセルされるケースがありますので着地状況には注視が必要です。また、春節前後は突発的に出荷量が増加する可能性があります。

・香港向けは、スペースには比較的余裕があるものの、春節前後の出荷量増加によるスペース不足の可能性があります。

・台湾向けは、貨物需要は堅調ですが、直近では半導体関連の荷動きが軟調です。スペースの確保は基本的に可能ですが、春節前後の出荷量増加によるスペース不足の可能性があります。

・韓国向けは、貨物需要は堅調です。成田・関空発ともに通関同日フライトは混雑しています。

・南アジアは、全体的に貨物需要は軟調ですが、シンガポール向け半導体設備関連、インド向けの一部建機関連およびインドネシア、インド向けの一部自動車関連は出荷が堅調です。海上貨物の航空輸送へのシフトは落ち着いていますが、国内サプライヤーの納入遅延による航空便での挽回出荷の可能性があるため、動向には注視が必要です。

フォワーディングニュース(海上輸送:マーケット状況)

直近の動向

・2022年前半までは運賃高止まりも、2022年後半秋口よりコンテナ荷動きが減少し、短期スポット運賃が軟化しています。

・スポット運賃軟化に追随し、一部船社・航路の契約運賃も下落しピークアウトの兆しです。2023年1Q契約運賃も下落船社・航路が拡大傾向です。

※ご参考 コンテナ運賃の種類

契約運賃:船会社と荷主・フォワーダー間で輸送数量等を中長期契約をおこない、定額運賃を定めたもの。

スポット運賃:需給バランスで都度変更する運賃で、運賃トレンドを確認するソースとして認知されているもの。

主なポイント

・北米鉄道労使交渉はストライキ回避し終結も、西岸港湾労使の協約改定交渉は停滞し未妥結で越年となりました。ストライキ警戒もあり西岸港における需要減が続いています。

・欧州の消費需要は低迷が続いており、欧州向けコンテナ荷動きは前年同月比9ヶ月連続のマイナスとなっています。取扱減少に伴い港湾混雑も緩和されています。

・アジア域内の荷動きも鈍化し、直近10月単月速報取扱荷量は前年同月比2ヶ月ぶりの下落となりました。中国でのゼロコロナ政策緩和による感染再拡大の影響に注視が必要です。

編集後記

今回も、当ニュースレターをお読み頂きありがとうございます。

今回のテーマは社会インフラ老朽化でした。

私の近所にもひび割れが目立った道路があります(写真)。

どんな車が通るのか、と何日かに分けて観察してみたところ、主にこの道路沿いにある商業施設への搬入用の2トントラックやバン、また商業施設の駐車場も隣接されているので、そちらへ駐車する一般車が主なユーザーでした。

道路のメンテナンスの効率性を上げる為、上記のように、スピードを落とした車しか使用しない道路で、かつ季節変動の影響を受けにくい地域(大雪などが無い等)といった条件から、メンテナンス優先度は低いのかと思います。

バクテリアの代謝機能を用いて自己治癒するコンクリートという技術も開発されているそうですので、次にメンテナンスされる際にはそうした新技術で、メンテナンスコスト削減や管理者負担が軽減され、長く安心して使えるインフラになることを願います。

ニュースレターはWEBからもお読みいただけるようになりました。

ご興味ありそうな方へご紹介いただけましたら幸いです。

- 上海ロックダウン後の物流 (2022年6月号)

- 気候変動に関連した情報開示動向 (2022年7月号)

- デジタル田園都市国家構想 (2022年8月号)

- インフラ老朽化 / 倉庫におけるBCP対策の検証と対応 (2022年8月8日号)

- CO2排出量削減における鉄道貨物輸送への期待 (2022年9月号)

- タイの国家戦略「タイランド4.0」と「EEC」 (2022年10月号)

- 物流の2024年問題 (2022年11月号)

- シンガポールで今、倉庫アウトソーシングをおすすめする理由とは (2022年11月29日号)

- 2022年を振り返って(経済安保、物価上昇) (2022年12月号)