目次

『物流マクロ市況』(日本)を解説|2025年4月版

今回は今年1月にお届けしました『物流マクロ市況』の最新版をお届けします。

「物流」について、関係する各種指標やデータを用い、業界全体の市場動向を解説しております。

お時間がありましたらぜひお読みください。

はじめに:物流に影響を与える要素

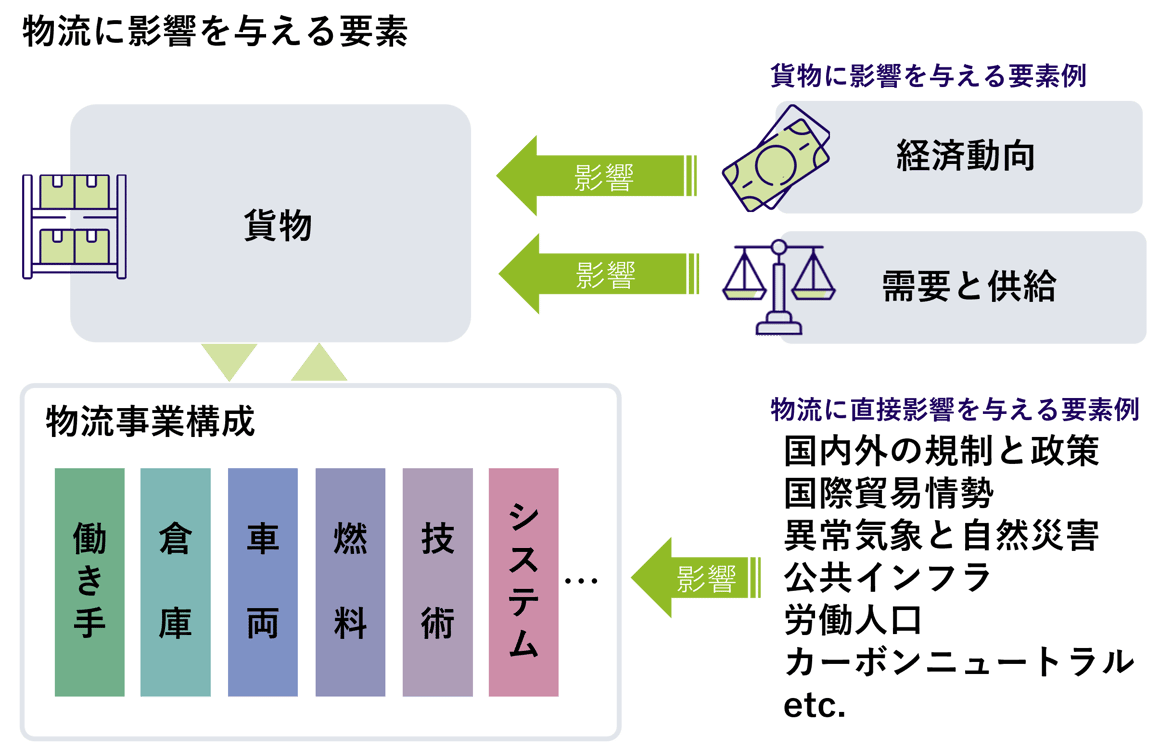

図1の概略図のように、経済指標や需給(需要と供給)は生産動向に関わり貨物の動きや量に大きく影響します。国内外の規制や政策、国際貿易情勢、天候、インフラ、労働力などは物流事業に直接影響を与えます。米国トランプ関税のように先が読めないものもあります。今回ご紹介する指標がすべてではありませんが、こうした観点から関連する個々の指標をお届けします。

[図1]物流に影響を与える要素

図:当社作成

物流マクロ市況:日本経済、各物流指標

①日本経済

最初に日本経済の状況です。

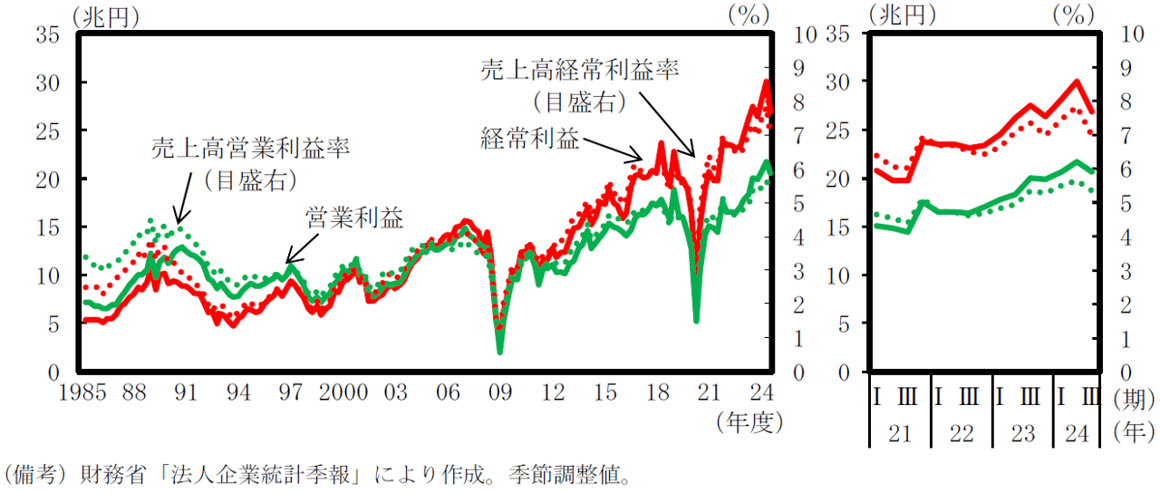

財務省の「法人企業統計季報」によりますと、日本企業の経常利益や営業利益は、これまで増加傾向でしたが直近の2024年7-9月期は対前同比で減益となっています。過去最高水準で推移していますが直近で増加のスピードが緩やかになっています(図2ご参照)。

[図2]全規模全産業の企業収益と売上高利益率

ただし、中小企業においては、円安進行による仕入れ価格の上昇や賃金上昇による人件費増加が利益の下押し要因になっています。

②物流関連指標

次に、物流に関する次の8項目の市況をご紹介します。

・道路貨物輸送、宅配便、海上貨物輸送、航空貨物輸送価格指数

・原油価格(輸入)

・小売軽油価格

・倉庫価格指数

・事業用電力、都市ガス、上水道価格指数

・全国最低賃金

・段ボール箱、梱包用木材価格指数

・ナフサ価格(輸入)

◆道路貨物輸送、宅配便、海上貨物輸送、航空貨物輸送価格指数

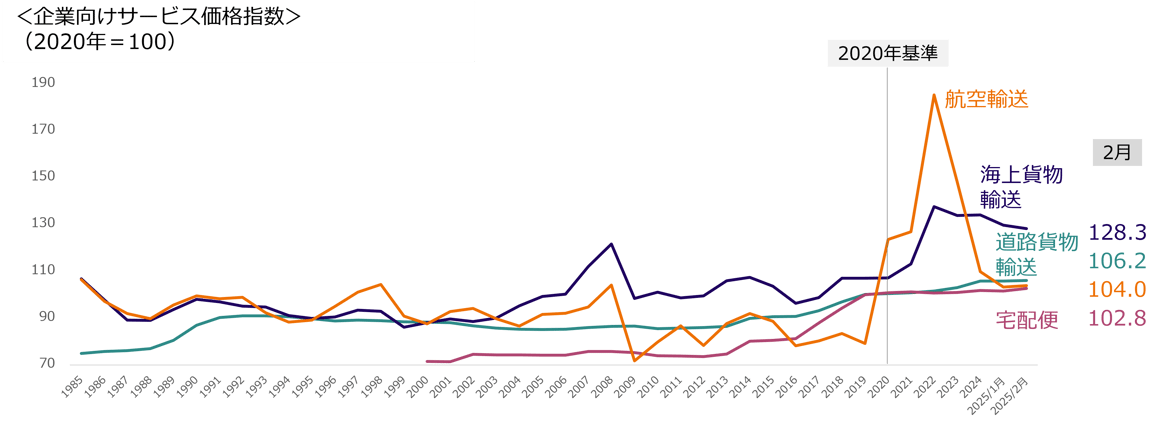

こちらの図3は、企業間で取引されるサービス価格の変動を日本銀行が測定した「企業向けサービス価格指数[2020年基準]」のデータから作成したグラフです。

道路貨物輸送、宅配便は2019年に上昇した後、高止まりで推移しています。

海上・航空輸送運賃は、下降基調ですが、過去と比べると高い水準での推移を継続しています。

[図3]道路貨物輸送・宅配便・海上貨物輸送・航空貨物輸送価格指数

(https://www.stat-search.boj.or.jp/ssi/cgi-bin/famecgi2?cgi=$nme_a000&lstSelection=PR02)より当社作成(指数は最高値を使用)

※「企業向けサービス価格指数」とは、企業間で取引されるサービスに関する価格の変動を日銀が測定したもの。企業間での個々の商取引における値決めの参考指標としても利用されている。

◆原油価格(輸入)

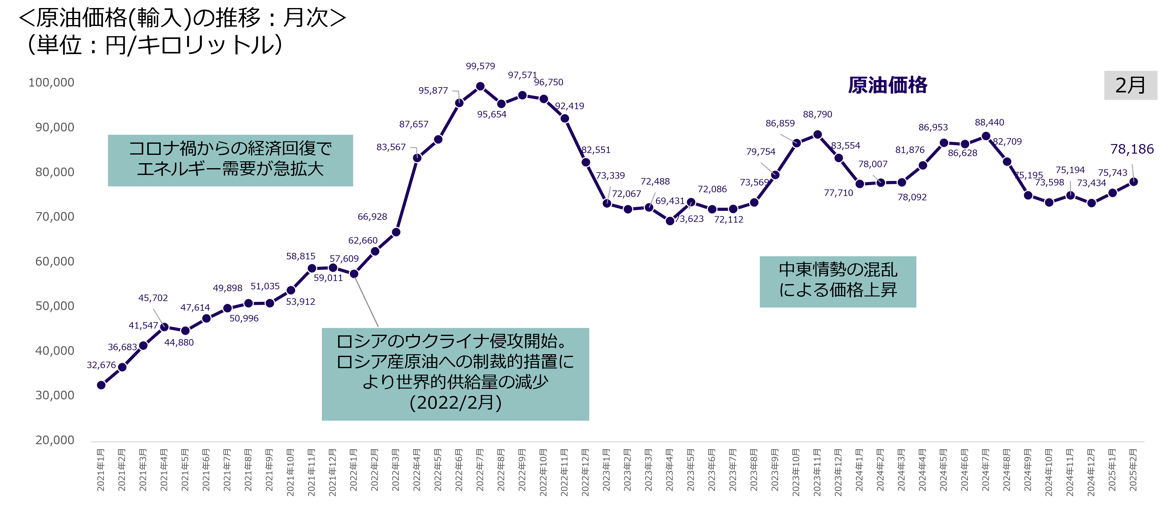

こちらの図4は、財務省の貿易統計から作成した輸入の原油価格の推移です。

2024年以降は7月をピークに減少傾向でしたが、2025年1月から上昇傾向にあります。

2025年2月は78,186円/キロリットルで、前年同月比では0.2%増加しました。

[図4]原油価格(輸入)

(https://www.customs.go.jp/toukei/info/tsdl.htm)より当社作成

※原油(HSコード270900900) ※2024年12月までが確報値、2025年1,2月は速報値

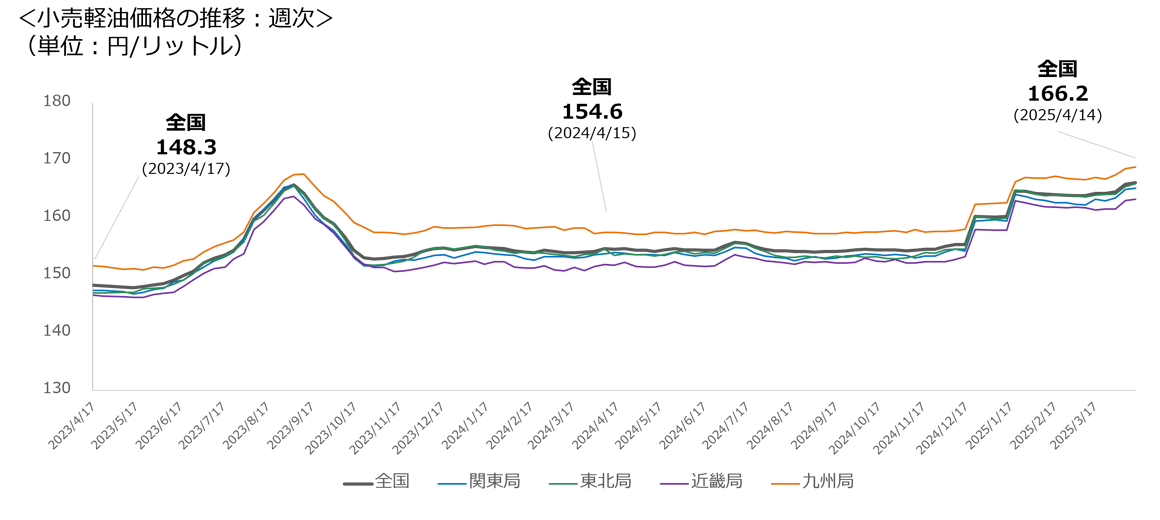

◆小売軽油価格

こちらの図5は、資源エネルギー庁の石油製品調査の週次データから作成した小売軽油価格の推移です。2025年4月14日は166.2円/リットルで、前年の同時期と比べ+7.5%と増加しました。2年前の同時期と比べると+11.2%と大きく上昇しています。

4月22日、政府は来月22日から段階的にガソリン価格を引き下げる措置を講じると発表しました。具体的には、ガソリンと軽油は1リットルあたり10円、重油や灯油は5円、航空機燃料は4円で、これを段階的に引き下げるとしています。

[図5]小売軽油価格

(https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/petroleum_and_lpgas/pl007/)給油所小売価格調査(ガソリン、軽油、灯油)の週次ファイルより当社作成。

※九州局の価格が高い理由:離島の多い長崎県および鹿児島県が引き上げている。製油所からの輸送コストがかかっていることが主要因。(日本の製油所は関東・関西に集中)

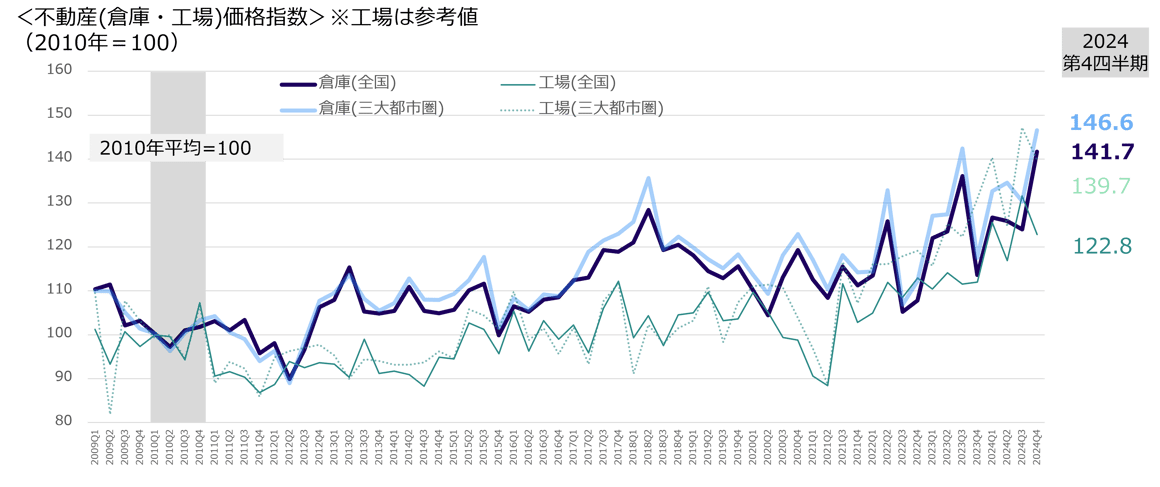

◆倉庫価格指数

こちらの図6は、国土交通省の不動産価格指数から作成した倉庫と工場の価格指数のグラフです。

2024年第4四半期の倉庫価格指数は、全国、三大都市圏ともに大幅に上昇しました。工場価格指数は、全国、三大都市圏ともに下降しました。

[図6]倉庫価格指数

より当社作成(季節調整値を使用)。

※三大都市圏:南関東圏(埼玉・千葉・東京・神奈川)、名古屋圏(岐阜・愛知・三重)および京阪神圏(京都・大阪・兵庫)の統合。

◆事業用電力・都市ガス・上水道価格指数

こちらの図7は、生産者段階における出荷時点の生産者価格を日本銀行が調査した「国内企業物価指数[2020年基準]」のデータから作成したグラフです。

事業用電力・都市ガスは、政府による電気・ガス料金への補助金で2025年に入り一旦下降しましたが3月に上昇に転じました。ロシアのウクライナ侵攻後の価格上昇は、政府の補助により抑制されてきましたが、侵攻前と比較すると高水準が継続しています。

以下は、ロシアのウクライナ侵攻後、日本において電気・ガス料金への政府補助があった時期です。

・2023年1月~2024年5月

・2024年8月~10月

・2025年1月~3月

今年も、需要増が見込まれる夏期(7~9月)の支援を実施する方向で、政府は5月中に具体的内容を決定する予定です。

[図7]事業用電力・都市ガス・上水道価格指数

出所:日本銀行 国内企業物価指数データ

(https://www.stat-search.boj.or.jp/ssi/cgi-bin/famecgi2?cgi=$nme_a000&lstSelection=PR01)より当社作成(指数は最高値を使用)

※「国内企業物価指数」とは、国内で生産した国内需要家向けの商品(財)が対象。生産者段階における出荷時点の生産者価格を日銀が調査したもの。

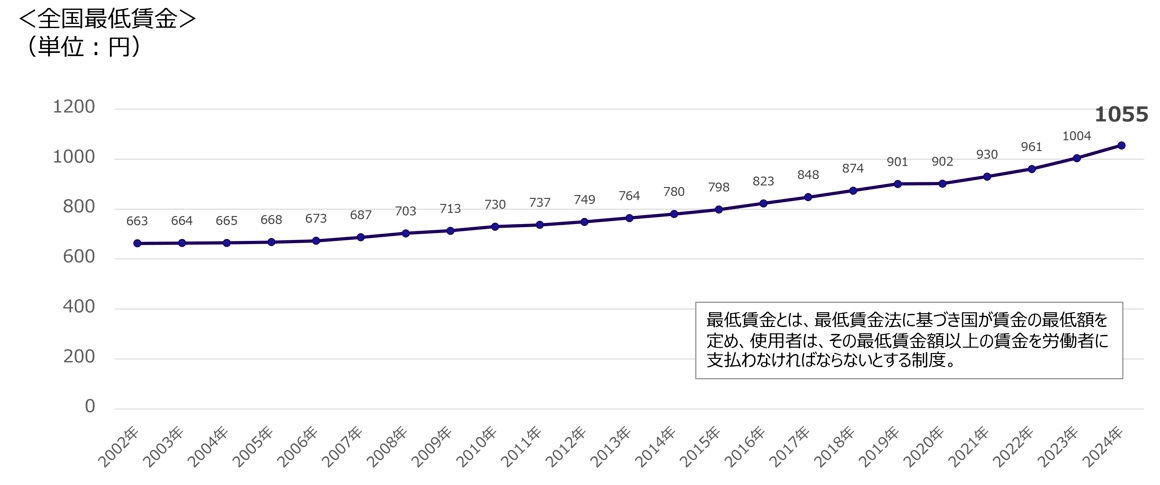

◆全国最低賃金

こちらの図8は、厚生労働省の全国最低賃金の推移です。

最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定めたもので、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされています。

政策により最低賃金は上昇中です。政府は2020年代には1500円にする目標を掲げています。

[図8]全国最低賃金

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/)より当社作成 ※全国最低賃金は加重平均による算出。

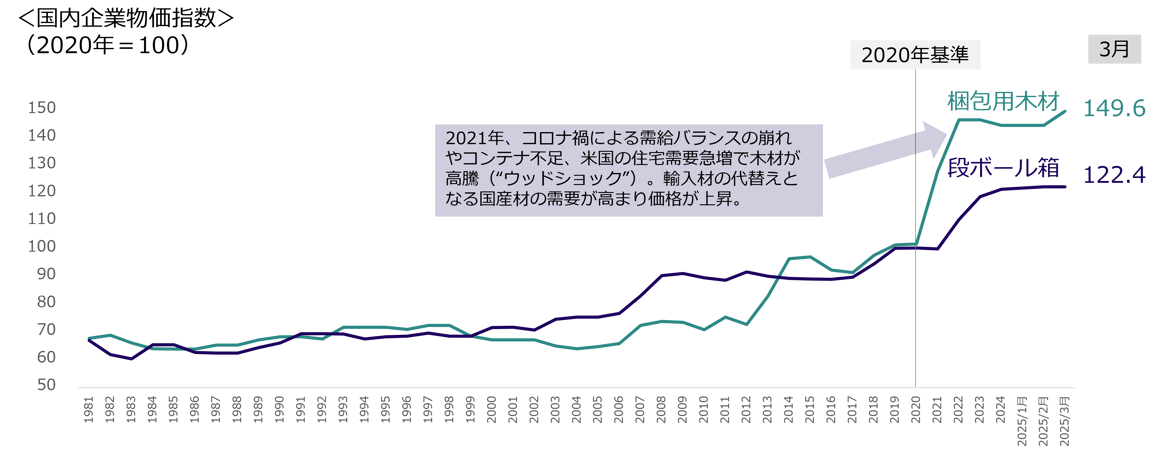

◆段ボール箱・梱包用木材価格指数

こちらの図9は、段ボール箱や梱包用木材といった物流で使用する資材の価格指数の推移です。先述の事業用電力などと同様の日本銀行による「国内企業物価指数[2020年基準]」を使用して作成しています。

2021年のウッドショック*から急上昇し、そのまま高水準で推移を続けています。とくに梱包用木材は、1月、2月は144.6だったものが3月に149.6へ5ポイント上昇しました。

*ウッドショック:2021年、コロナ禍による需給バランス崩壊やコンテナ不足、米国の住宅需要急増等の要因で木材が高騰。輸入材の代替えとなる国産材も需要が高まり価格が上昇。現在も輸入材の価格上昇、供給量が不安定なことにより、ウッドショック前の水準に戻らず。

[図9]段ボール箱・梱包用木材価格指数

(https://www.stat-search.boj.or.jp/ssi/cgi-bin/famecgi2?cgi=$nme_a000&lstSelection=PR01)より当社作成(指数は最高値を使用)

※「国内企業物価指数」とは、国内で生産した国内需要家向けの商品(財)が対象。生産者段階における出荷時点の生産者価格を日銀が調査したもの。

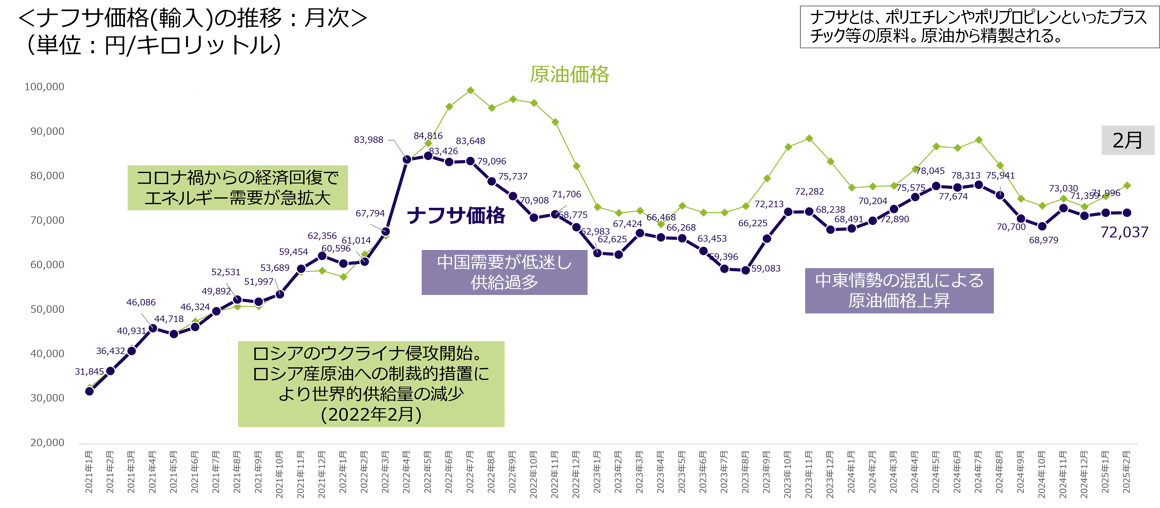

◆ナフサ価格(輸入)

こちらの図10は、財務省の貿易統計から作成した輸入のナフサ価格の推移です。ナフサはポリエチレンやポリプロピレンといったプラスチック等の原料で原油から精製されます。物流でよく使用する資材類の原料となります。

2025年2月は72,037円/キロリットルで、前年同月比で+2.6%上昇しました。

[図10]ナフサ価格(輸入)

(https://www.customs.go.jp/toukei/info/tsdl.htm)より当社作成(確報値を使用)

※ナフサ(HSコード271012181)

物流トピックス:物流統括管理者(CLO)の位置づけ

今回の物流トピックスは、荷主・物流事業者に対する規制的措置(改正物流効率化法)における

「物流統括管理者(CLO:Chief Logistics Officer)の位置づけ」をお届けします。

※改正物流効率化法については、ニュースレター2025年2月号で詳細をご紹介しております。

▼関連ニュースレター

日本政府の物流革新に向けた取り組み -物流2法改正を解説!-(2025年2月号)

改正物流効率化法における物流統括管理者(CLO)の位置づけ

◆概要

対象は①荷主(発荷主・着荷主)②物流事業者。

2025年から物流効率化に取り組むべき措置について努力義務が課される(法律の施行、努力義務の取組みスコアは公表される)。

2026年から特定事業者(図11ご参照)に対し中期計画策定、定期報告の義務付け及び、特定荷主に指定された事業者の場合は、物流統括管理者の選任を義務付ける。不十分の場合、国が勧告・命令を行う。

◆物流効率化のために取り組むべき措置例

措置例としては、積載効率の向上(地域における配送の共同化)、荷待ち時間の短縮(トラック予約受付システムの導入)、荷役等時間の短縮(パレットの利用や検品の効率化)等がある。

◆物流統括管理者の役割

物流統括管理者は、ロジスティクスを司るいわゆる物流統括管理者としての経営管理の視点や役割も期待されているため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある役員等の経営幹部から選任し業務を統括管理する。

◆物流統括管理者の業務概要

中長期計画、定期報告等の作成やトラックドライバーの負荷軽減の為の管理整備、または運送荷役の効率化の為の設備投資、デジタル化、更に社内の関係部門間での連携体制の構築や社内研修を実施する。

[図11]特定事業者の指定基準等のポイント(2026年4月施行予定)

▼関連ニュースレター

日本政府の物流革新に向けた取り組み-2024年問題対応への政策ポイント-(2024年5月号)

物流統括管理者(CLO)の選任の義務化 -検討が進む業務範囲や設置基準とは?-(2024年9月号)

日本政府の物流革新に向けた取り組み -物流2法改正を解説!-(2025年2月号)

以上、ここまで『物流マクロ市況』をお届けしました。お読みいただきありがとうございました。

各データの公表時期が分かれるためデータの時期にばらつきはありますが、現在の状況把握のお役に立てればと思います。今後もさまざまな視点から物流マクロ市況をレポートしていきたいと思いますので、次回もお読みいただければ嬉しく思います。

※なお、当記事でご紹介するデータは記事作成時点(2025年4月22日)で公表されているものです。公表後に修正される可能性がございますので、ご利用の際は情報元にアクセスいただきご確認頂くことをおすすめいたします。

(執筆は2025年4月22日時点で、情報は変わる可能性があります。)

ここからは、当社の物流ソリューション・サービスについてご紹介します。

当社関連サービスのご紹介

当社の物流ソリューション・サービス

様々な精密機器を取り扱ってきたノウハウで、お客様の調達・生産・販売・回収を支える当社のソリューション・サービスマップをご紹介します。輸送から保管、フォワーディングまで、どんなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

その他サービスのご紹介

深セン発東京向け輸入LCL混載サービス

当社の自社CFSを使用した「深セン発東京向け輸入LCL混載サービス」をご紹介します。

東京港入港から貨物引渡・納入までのリードタイムが短縮された海上輸入混載サービスです。

このほか、様々なソリューション・事例がございますので、ご興味がありましたらお気軽に当社営業、または当WEBサイトの「お問合せ」よりご連絡いただけましたら幸いです。