目次

改正物流効率化法の今!―2026年4月の施行内容を中心に解説―

「物資の流通の効率化に関する法律(以下、改正物流効率化法)」は、2024年5月15日に公布され、その規制的措置の第一段階として、2025年4月、全ての荷主事業者に対して、運転者の荷待ち時間・荷役等時間の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に係る措置の努力義務が課される法律が施行されました。2026年4月(予定)には、第二段階として一定規模以上の荷主事業者に対し、中長期計画や定期報告等の作成の義務が課される法律が施行されます。今回は、法施行として第二段階となる、特定事業者に係る対応を中心に解説します。お時間ありましたら、ぜひお読みください。

\関連ブログ/

「物流効率化法の規制的措置 -荷主に求められる対応-」(2025年5月)」

https://www.nittsu-necl.co.jp/blog/20250530

「日本政府の物流革新に向けた取り組み-物流2法改正を解説!-」(2025年2月)

https://www.nittsu-necl.co.jp/blog/20250228

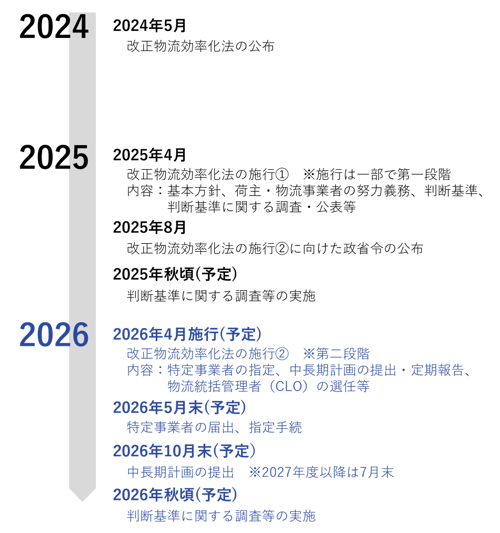

改正物流効率化法の施行スケジュール(2024年~)

図1:改正物流効率化法の施行スケジュール

2024年5月15日に「物資の流通の効率化に関する法律(以下、改正物流効率化法)」は公布されました。

この法律が公布された背景としては、人手不足やトラックドライバーの働き方改革による時間外労働の上限規制の適用などで、このまま何も対策しなければ物流が停滞するという物流の「2024年問題」に対応するということにあります。そして、この対応は、物流事業者(運送・倉庫など)だけでなく、荷主企業(発荷主・着荷主)も一緒になった課題解決に向けた取り組みが必要ということです。

改正物流効率化法の規制的措置の第一段階として、2025年4月1日に「基本方針、荷主・物流事業者等の努力義務・判断基準、判断基準に関する調査・公表等」が施行されました。

2026年4月(予定)には、第二段階として「特定事業者の指定、中長期計画の提出・定期報告、物流統括管理者の(CLO)の選任等」が施行されます。

次項からは、第二段階の施行内容について、詳しくご説明します。

2026年4月1日に施行される特定事業者に係る対応は以下となります。

・特定事業者※の指定 ※ここでは荷主に関連した内容を説明するため、以降は特定荷主とする

・中長期計画の提出、定期報告

・物流統括管理者(CLO)の選任

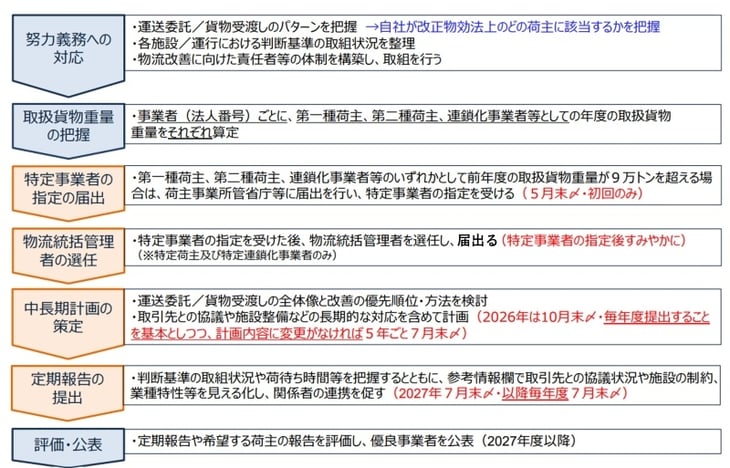

努力義務への取組みからはじまり、特定荷主に該当するか、また特定荷主に該当した場合の対応事項等、改正物流効率化法への対応フローからご説明します。

改正物流効率化法への対応フロー

以下は、改正物流効率化法への対応フロー(図2)となります。図2の中で青色は全ての荷主が対象、オレンジは特定荷主が対象です。

「努力義務への対応」は2025年4月から全ての荷主を対象に既に始まっています。

また、「取扱貨物重量の把握」は全ての荷主が対応する必要があり、その中で指定基準 (取扱いの重量が9万トン以上の事業者)を超える事業者は、特定荷主となります。特定荷主として届出を行い、指定を受けた後、物流統括管理者の選任、中長期計画の作成、定期報告の提出と対応事項が続きます。

図2:改正物流効率化法への対応フロー

出所:経済産業省「物流効率化法について」(https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html)一部加工して当社作成

続いて、特定荷主に該当するか、該当した場合にどのような手続きや対応事項があるか、詳しくご説明します。

特定荷主:指定基準と算定方法、指定に係る届出

●指定基準と算定方法

特定荷主は、取扱い貨物の合計重量が9万トン以上の事業者が対象となります。

全体への寄与度が高いと認められる大手の事業者が指定されるように指定基準値が設定されており、特定荷主、特定連鎖化事業者で上位3,200社程度が対象となると想定されています。

取扱い重量が9万トン以上の事業者とありますが、貨物の重量の算定方法についてはどのように行うのか。

省令に算定方法について記載があります。ここでは、第一種荷主※の算定方法についてご紹介します。

|

算定方法:第一種荷主 なお、重量の算定に当たっては、以下の(ⅰ)~(ⅳ)の 重量を考慮しないことができるとされています。 |

取扱貨物の重量の算定方法は、各事業者において事業の特性に鑑みて適切と考えられるものを選択することとなっています。実測値、推計値、その2つの組み合わせで算出する事も可能です。算定方法を届出に記載する必要はありませんが、報告徴収等があった場合は対応できるように整理する必要があります。

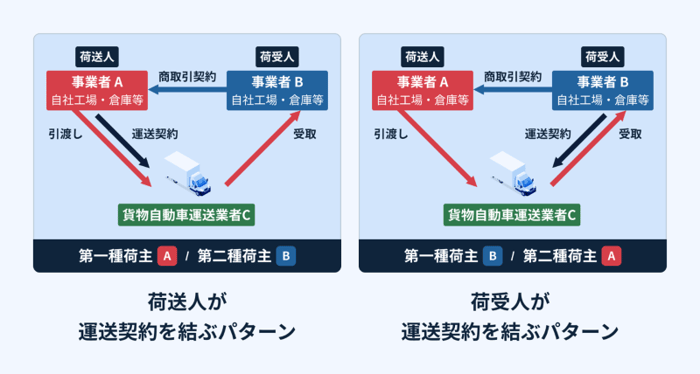

※第一種荷主と第二種荷主について

物流効率化法において、一般的な「発荷主」「着荷主」とは別に、貨物の運送契約の有無によって「第一種荷主(主に発荷主)」、「第二種荷主(主に着荷主)」という分類を設定しています。

第一種荷主とは、自らの事業に関して継続して貨物自動車運送事業者や貨物利用運送事業と運送契約を締結して運送を委託する者を指します。第二種荷主とは、自らの事業に関して他の事業者が雇用しているトラックドライバー(いわゆる白ナンバートラックのドライバーを含む。)から貨物を受け取る者又は引き渡す者を指します。(他の者に受け取らせる又は他の者に引き渡させる場合も含む。)(図3ご参照)。

図3:荷主の考え方

出所:「物流効率化法」理解促進ポータルサイト(https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/sippers/about/)

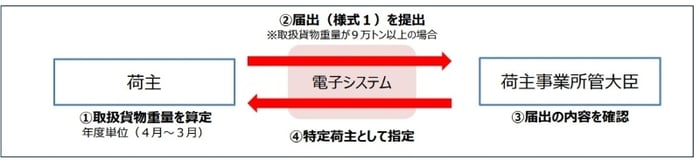

●特定荷主の指定に係る届出

届出の提出には、4月から3月の年度単位での取扱貨物重量を算定し指定基準を上回る荷主が、電子システムを使用し(予定)、各荷主事業所管大臣へ提出します。届出の内容を確認後、特定荷主として指定されます。なお、電子システムは、2025年9月時点ではまだ構築中で、準備ができ次第、公表するとされています。

図4:特定荷主の指定に係る届出の流れ

出所:経済産業省「物流効率化法について」(https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html)

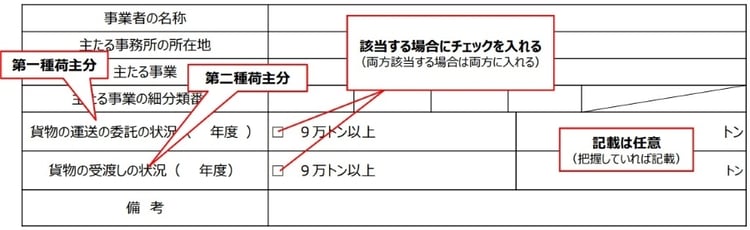

届出は様式が定められていますが、その様式の中で特定荷主に関する事項をご紹介します。

特定荷主の指定に係る届出に関し、図5が届出のイメージとなりますが、その中で「貨物の運送の委託の状況」が第一種荷主分、「貨物の受渡しの状況」が第二種荷主分となります。9万トン以上に該当する場合は、チェックを入れます。なお、重量の数値については、任意記載とされています。

指定の届出に係る注意点としては、第一種荷主、第二種荷主それぞれの重量が9万トンに達していなければ、合計で9万トンを超えていたとしても、本届出を提出する必要はないということです。第一種荷主、第二種荷主の取扱い貨物の重量を分けて算定する必要があります。

図5:特定荷主の指定に係る届出のイメージ(事業者に関する事項)

出所:経済産業省「物流効率化法について」(https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html)

特定荷主:中長期計画の作成・提出

特定荷主は、判断基準を踏まえ、努力義務である①運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加(積載効率の向上等)、②荷待ち時間の短縮、③荷役等時間の短縮の実施に関し、定期的に中長期計画を作成・提出する必要があります。

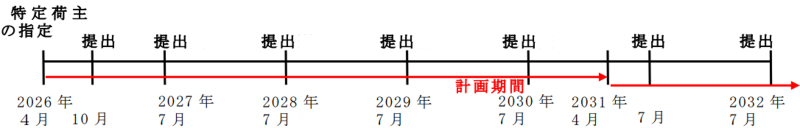

●作成期間

作成期間としては、中長期的に実施する措置を記載することを踏まえ、計画内容について前年度から変更がない限りは、5年に一度提出することとなります。提出は、特定荷主の指定を受けた年度の7月末日となります。ただし、2026年度については2026年10月末日が提出期限となります。

提出時期は以下となります。

図6:提出時期のイメージ

出所:経済産業省「特定荷主の物流効率化法への対応の手引き」(https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/specified-sippers_ver.1.0.pdf)を一部加工して当社作成

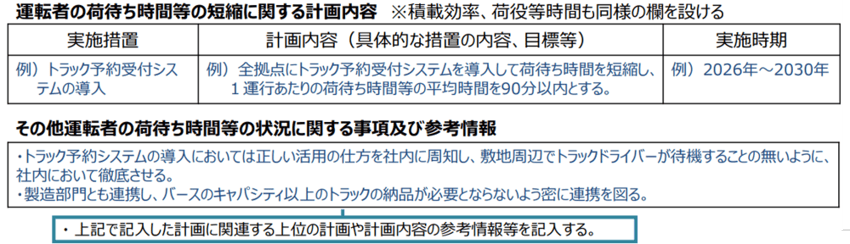

●中長期計画の作成内容

計画内容は必須事項とされており、判断基準解説書を参照しつつ、実施措置、計画内容(具体的な措置の内容、目標等)及び実施時期を記載することとなっています。参考情報は任意事項で、企業やグループとしての経営計画や、業界の自主行動計画など、計画内容に関連する上位の計画がある場合には、必要に応じ、当該計画内容及び計画における当該事業者の位置付け等を記入することになっています。

図7:中長期計画書の様式イメージ

出所:経済産業省「物流効率化法について」(https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html)

特定荷主:物流統括管理者(CLO)の選任

●物流統括管理(CLO)の選任

特定荷主の指定を受けた事業者は、指定の通知を受けた後、すみやかに物流統括管理者の選任・解任届出書を提出する必要があります。

●物流統括管理者の要件と管理範囲

要件は、「物流統括管理者は、特定荷主が行う事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者をもって充てなければならない。」とされています。物流部門の長というわけではなく、以下の社内的、社外的な観点で調整、連携を図りつつ推進できることが求められます。

|

物流統括管理者(CLO)の要件 |

管理範囲としては、以下となります。

|

物流統括管理者(CLO)の管理範囲 |

特定荷主:定期報告

特定荷主の指定を受けた事業者は、毎年度、前年4月から当年3月までの状況について努力義務への取組状況及び荷待ち時間等の状況等について、「定期報告書」を提出する必要があります。提出は特定第一種荷主、特定第二種荷主ごとに提出が必要です。

●提出期限

定期報告書の提出は、特定荷主の指定を受けた年度の翌年度から毎年度7月末日が期限となります。

●作成内容

定期報告に記載する項目は以下となります。

|

定期報告の記載項目 |

上記項目の中から、2・4項の必須事項に関する内容に関し、経済産業省が掲載している様式をまじえご紹介します。

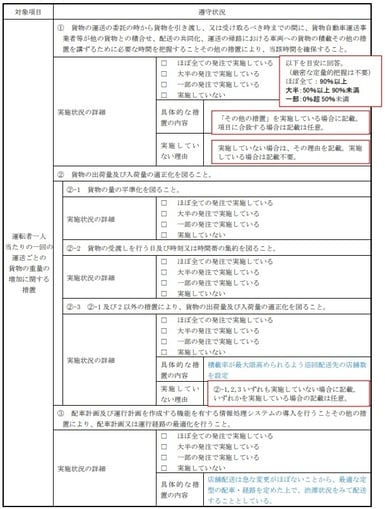

定期報告の記載項目「2.運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断基準の遵守状況 [必須事項]」

運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に関する措置、運転者の荷待ち時間の短縮に関する措置、運転者の荷役等時間の短縮に関する措置等について、チェックリスト形式で実施状況の詳細等を記載します。

図8:運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断基準の遵守に関する様式の記載ポイント(特定第一種荷主)

出所:経済産業省「特定荷主の物流効率化法への対応の手引き(https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/specified-sippers_ver.1.0.pdf)

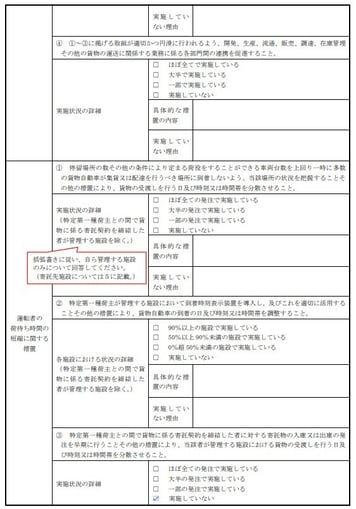

定期報告の記載項目「4.荷待ち時間等の状況等」

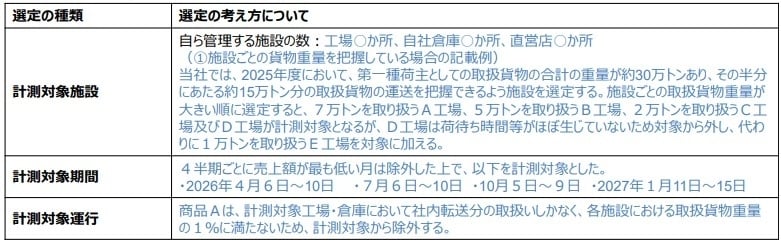

・荷待ち時間等の計測対象の選定の詳細について [必須事項]

荷待ち時間等の計測対象は、事業者の負担と取組の実効性の観点から、サンプリング等の手法を用いて報告することが認められています。以下の備考の内容に従い、計測対象をどのように選定したかを記載します。

※備考

荷待ち時間等の計測について、サンプリングによる計測を行う場合、計測対象の最低値は以下のとおりとし、その選定方法や、計測対象を変更した場合における変更理由を「選定の考え方等について」に記載すること。

・対象施設:取り扱う貨物重量の半分程度を把握することを念頭に、特定荷主自身が管理する全ての施設から、年間において取扱貨物の重量が大きい施設又は実態を把握すべき施設

・対象期間:四半期ごとに任意の連続した5営業日以上(前年度の実績に照らして、各四半期中最

も売上金額が低いと見込まれる月は対象外)

・対象運行:原則として対象施設で計測した全ての運行

図9:荷待ち時間等の計測対象の選定の詳細に関する様式の記載例(特定第一種荷主)

出所:経済産業省「物流効率化法について」(https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html)

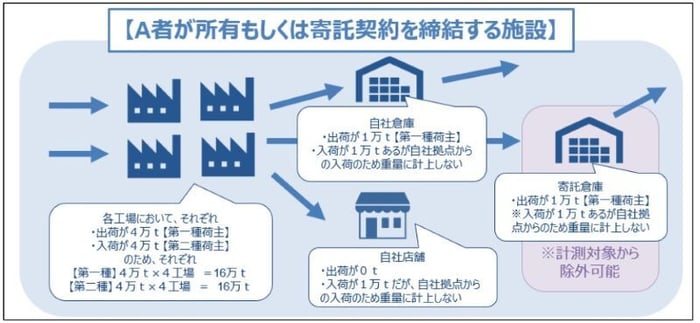

ここで、特定第一種荷主の立場で対象施設のサンプリング例をご紹介します。

対象施設は、算定した取扱貨物重量の半分程度を把握することを念頭に、荷待ち時間等の短縮に向けて把握すべきと考える対象施設(取扱貨物量が多い施設、以前に物流事業者から苦情があった施設等)を選択して実施します。

サンプリングでは、荷待ち時間等の計測対象は荷主が自ら管理する施設であるため、取扱貨物重量の半分程度を把握するという際の取扱貨物重量は、荷主が自ら管理する施設のものに限ることができます。さらに、複数の荷主が共同で利用する施設(共同配送センターや倉庫の区画賃借など)についても、責任の切り分けが難しいことから、サンプリング時の取扱貨物重量から除き、計測対象とはしないことも可能とします。ただし、共同利用施設においても、可能であれば全体の荷待ち時間を関係事業者が把握し、また自社分の荷役等時間を切り分けて把握し、短縮に努めることが望ましいとされています。

サンプリング例:特定第一種荷主としてA者が所有もしくは寄託契約を締結する施設からの計測対象の選定

出所:経済産業省「特定荷主の物流効率化法への対応の手引き」(https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/specified-sippers_ver.1.0.pdf)

ここでは、特定第一種荷主としての取扱い貨物重量は、合計18万トン(工場が合計16万トン、自社倉庫が1万トン、寄託倉庫が1万トン)となります。

そのうち、そのうち、寄託倉庫は自社が管理する施設ではないため1万トンは計測対象から除外となり、把握すべき重量は17万トンです。17万トン÷2=8.5万トンで、8.5万トンを把握すればよいことになります。

8.5万トン以上を計測するためには、以下のような選定例で計測対象施設を選定することができます。

・選定例1:工場出荷(4万トン)×2+ 自社倉庫出荷(1万トン)=9万トン

・選定例2:工場出荷(4万トン)×2+自社店舗入荷(1万トン)=9万トン

・選定例3:工場出荷(4万トン)×3=12 万トン

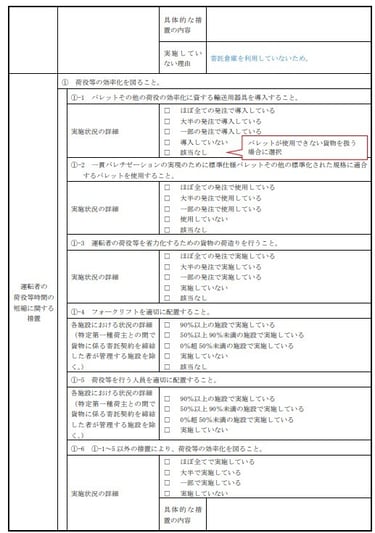

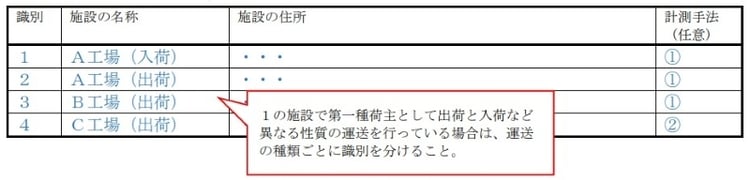

・計測対象施設の一覧 [必須事項]

計測対象として選定した施設をリスト化し、識別を割り振ります。

図10:計測対象施設の一覧に関する様式の記載ポイント

出所:経済産業省「特定荷主の物流効率化法への対応の手引き」(https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/specified-sippers_ver.1.0.pdf)

※計測手法(任意)の番号について

「計測手法」の欄には以下①~⑤から該当する番号を選択して、記載すること(複数選択 可)。

①到着時刻表示装置その他のシステム等により計測 ②受付簿等により計測 ③計測要員による記録により計測 ④トラックドライバー等からの情報提供により計測 ⑤その他の手法により計測

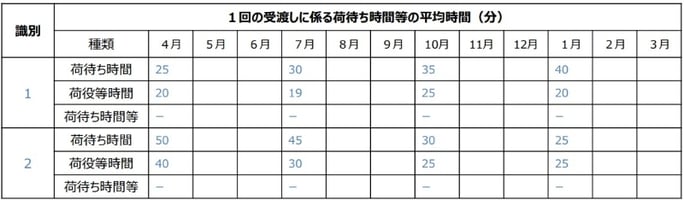

・1回の受渡しに係る荷待ち時間等の計測結果 [必須事項]

荷待ち時間等の計測結果について、計測対象施設の識別ごと、月別に平均時間を記載します。

図11:1回の受渡しに係る荷待ち時間等の計測結果に関する様式の記載例

出所:経済産業省「物流効率化法について」(https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html)

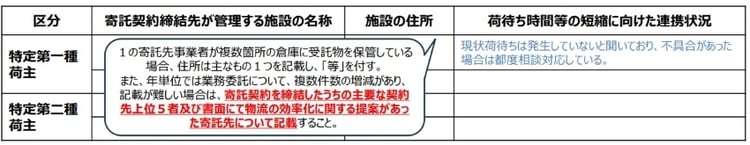

・貨物に係る寄託契約等を締結した者が管理する施設における寄託契約の締結先との連携状況等について[必須事項]

主要な寄託先5者及び書面で改善要請のあった寄託先との連携状況を記載します。

図12:貨物に係る寄託契約等を締結した者が管理する施設における寄託契約の締結先との連携状況等に関する様式の記載ポイント

出所:経済産業省「特定荷主の物流効率化法への対応の手引き」(https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/specified-sippers_ver.1.0.pdf)

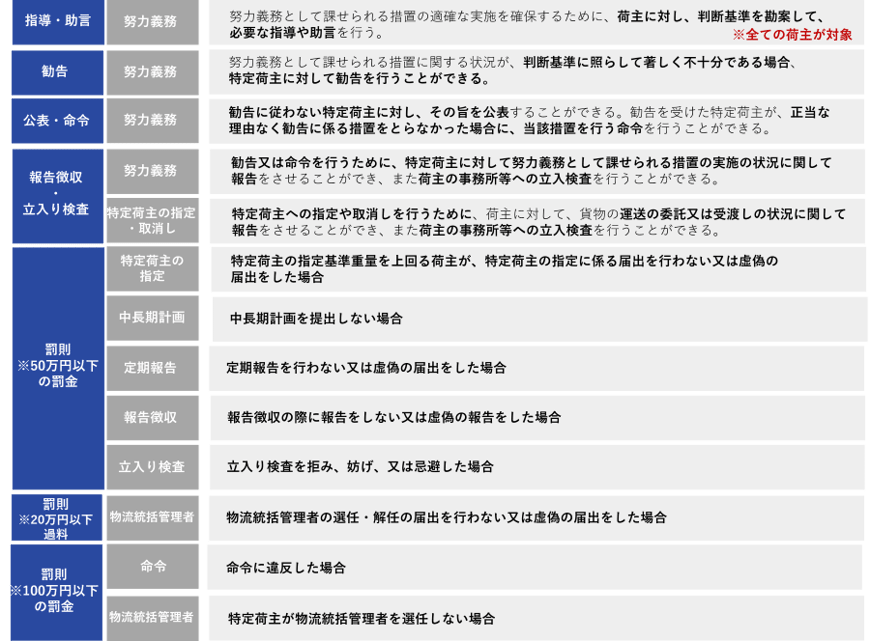

指導・助言や罰則等の措置について

荷主事業所管大臣は、荷主に対して指導・助言、勧告、公表・命令、報告徴収・立入り検査、罰則が行えます。

その対象となる内容は、努力義務への取組み、特定荷主の指定に係る対応、中長期計画の提出、定期報告、物流統括管理者の選任等に関するものとなります。

詳細をまとめたものが以下となります。

以上、ここまで改正物流効率化法の2026年4月施行内容についてお届けしました。

(執筆は2025/10/24時点で、情報は変わる可能性があります)

当社サービスご紹介

包装・梱包ソリューション(設計・評価試験)

包装設計事例や各評価試験の具体的なご紹介ページを新たに公開しました。

【期間限定】包装改善セミナー アーカイブ動画公開のお知らせ「サプライチェーンを支える包装設計、評価・試験-包装改善のはじめかた-」

このほか、様々なソリューション・事例がございますので、ご興味がありましたらお気軽に当社営業、または当WEBサイトの「お問合せ」よりご連絡いただけましたら幸いです。